(文/梅原昭子 写真/中島絵麻、青木真紀)

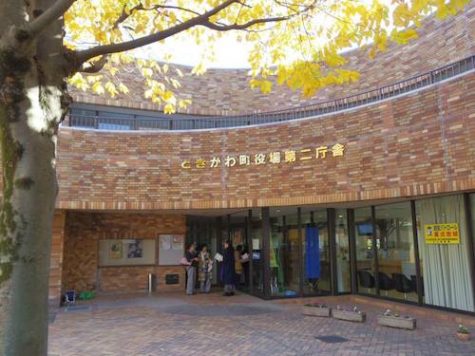

旅の始まりはときがわ町の第2庁舎から。ソーラーパネルやペレットストーブが設置されている。中は地元の木を豊富につかった居心地のよい空間。放射線測定器室もあり予約制で市民に開放されている。行政とうまく連携して、エネシフの動きが進んでいる

今回の旅のコーディネートをしてくださったのは、NPO設立メンバーのお一人で小川町のすぐお隣、ときがわ町に暮らす、こうやまゆみこさん。

3.11後、各地で開催されていた自然エネルギーに関するワークショップや勉強会に積極的に足を運び、今年、仲間とともに電気工事士の資格もとったというガテン系でパワフルな行動派です。

こうやまさんのお宅はログハウスのような外観で、中に入ると木のいいにおい

実は、ご自身のふるさとが山形で、今年4月に行われたエネシフヤマガタ主催の北原まどかの講演「やってみよう!家庭でエネルギーシフト」を聴いて、女性目線の活動に共感してくださったのだそうです。

それをきっかけに、エネシフに関心のない人や主婦、子どもたちも、みんなで一緒に考えよう! というスタンスで動く必要性を感じ、現在は、節電紙芝居をつくって各種イベントに出向いて上演するという活動をされています。今後は電気工事士の資格を生かして各家庭に出向き、節電のアイデアやノウハウを伝える節電アドバイザーを仕事にしていけないかと模索中だそうです。

外装は「5分の1セルフビルド」、玄関の土間や内装、そして大事な電源の配置などは暮らしながら創っていく、と楽しそうにお話される(写真左がこうやまさん)

おがわ町自然エネルギファーム(ONEF)では、大きく分けて発電部と節電部、二つのプロジェクトが始まっています。その一つ「おがわ町市民協同発電所」プロジェクトの第一号建設予定地を見学させてもらいました。

農地の一角、ここに17.5kWのソーラーパネルが並ぶ予定。完成したら目の前を走る電車の車窓からも見える!

小川町は総じて男性が元気な印象です。適切な場所とお金があれば、発電所の基本部分の設計と施工は自分たちでできてしまうというのが、おがわ町の大きな強み。

ファンドではなく有志の方から借入金を募るという形で資金を集めたのも、自分たち「の」、自分たち「で」という意志の強さを表しています。売電収入によって6年後に半分、次の6年でまた半分返済するしくみで運営していくのだそうです。売電先も、東京電力ではなく100%再生可能エネルギーを扱う新電力にしようと、議論も徹底しています。

こちらはまた別の場所にあるバイオガスプラント。行政とNPOふうどが運営。各家庭や幼稚園、小学校から回収した給食の残り物や、食べ残し、いわゆる生ゴミを機械で粉砕して発酵させ、液肥とメタンガスとして再利用する。手前が生ごみ投入口、地下に発酵櫓がある。奥の風船状のものにメタンガスがたまっている。説明してくださっているのは、発電部リーダーの桜井薫さん

発電部のリーダー桜井薫さんは、自然エネルギー事業協同組合レクスタの代表理事や、国際NGOソーラーネットの代表、太陽光発電の施工等を請け負う会社・エルガの代表など、3.11以前から太陽光発電の普及活動をしていた第一人者。3.11以降は被災地支援のために「つながりぬくもりプロジェクト」を立ち上げたお一人でもある。そのまなざしは、広く東南アジアの貧困層の幸せに向けられている

ランチタイム。「カフェと野菜 げんきの木」にて歓談。5分づきのごはん、地元の野菜をつかったお料理に、食後の飲み物サービスも嬉しい。すてきなおもてなし

節電部のプロジェクト「おがわ町市民協同節電所」リーダーで、NPOの理事長でもある藤村吉則さん(右端奥)のお話によると、小川町では80年代のゴルフ場建設反対から市民運動が盛んになり、それが形を変えて今日に引き継がれているそうです。藤村さんは節電=発電ととらえ、東電の「でんき家計簿」の地域版を手作業で行い、暮らし方そのものを見直す必要性を訴えています。

「農的暮らし」ではなく、独立精神旺盛な「農業者」が多いのが小川町の特徴と語るのはハッタケンタローさん(帽子の方)。環境エンタメのプロデュースやグラフィックデザイナーとして活躍され、代々木公園のアースデイマーケットや土と平和の祭典、種まき大作戦、トージバなど数々のイベントやエコアクションを手がけているハッタさん。3.11以後、東京から小川町に移り住み、NPOの活動を紹介するニュースレターをつくるなど、ご自分の専門性を地域でも発揮しています。他にも各地に縁がある中で、小川町を選んだのも、その精神風土ゆえでしょうか。

旅の最後、こうやまさんに簡易バージョンの紙芝居をみせていただいた。分かりやすくて楽しい! すこしは電気の勉強をしている私たちにも、ためになる内容。ただ今、新バージョンも作成中だとか

視察を終えて感じたのは、自分たちが暮らす街の特性です。

森ノオトエリアは青葉区だけでも人口30万人を超える都市。都市部にしては農業者が比較的多いとはいえ、その数は人口約4万人の小川町の農業者よりも圧倒的に少なく、食もエネルギーも、大消費地なのだな、と改めて実感しました。

都市部では人が多すぎるが故に、その情報を追いきれずにかえって孤立するという危険もあります。あざみ野ぶんぶんの活動も、30万人のうちの10人足らず……では風前のともしび的。女性中心で、機械類にまだまだ苦手意識があるのも、現場での即戦力、実行力のある小川町と比べると弱々しく思えます。

それでも、エネシフのために、多数の人々をゆるやかに束ねていくには、やはり活動そのものを楽しむという発想が大事かなと思いました。今回の視察ツアーで得たネットワークは、とても心強いものです。今後は専門性が必要なときに、こうやまさんや桜井さんに問い合わせできる! わずか数時間の滞在でしたが、小川町のみなさんと顔を合わせて話す機会を持てたことは貴重な財産です。

まずは私たちの暮らすエリアで、家庭の10%の電力自給を目指してネットワークをつくる。その第一歩として、次世代郊外まちづくりの住民創発プロジェクトに応募し、「たまプラーザエレキラボ」の活動をスタートしています(この視察ツアーも学びの活動支援部門の支援によるものです)。その志に共感してくれる仲間を増やしていこう、そんな気持ちを新たにして帰途につきました。

バイオガスプラントの前で記念撮影。奥に見える通称ホワイトハウスにもメタンガスをためられるようになっている。寺家の風景が狭く思えたのもリアルな発見の一つ

生活マガジン

「森ノオト」

月額500円の寄付で、

あなたのローカルライフが豊かになる

森のなかま募集中!