横浜駅西口近くの居酒屋「大ど根性ホルモン」オーナー・シェフの椿直樹さんとの取材も、13回を数えます。すっかり阿吽の呼吸でなじんできた取材チーム。今回、一緒に訪れたのは、神奈川区・橋本町にある「岩井の胡麻油」です。

会社に入ると、ごま油の香りがふんわり漂います。なんか猛烈に食欲がわいてきました……。

岩井徹太郎さん。百貨店勤務やイタリアブランドの社長を経験。若くして亡くなった4代目社長のお父様から、巡り巡って8代目社長となる

岩井の胡麻油の代表取締役社長の岩井徹太郎さんは、よくとおるテノールの声の持ち主。挨拶の時から、朗々としたお話の調子にうっとりします。

「うちは安政4年に千葉で創業し、明治26年に横浜に移ってきました。150年以上続いております」

そんなに長い歴史のあるごま油の会社が、ここ横浜にあるとは。

横浜は、時代が巡るなかで、最新のものを取り入れ、変化していく土地柄だと思い込んでいたので、意外でした。

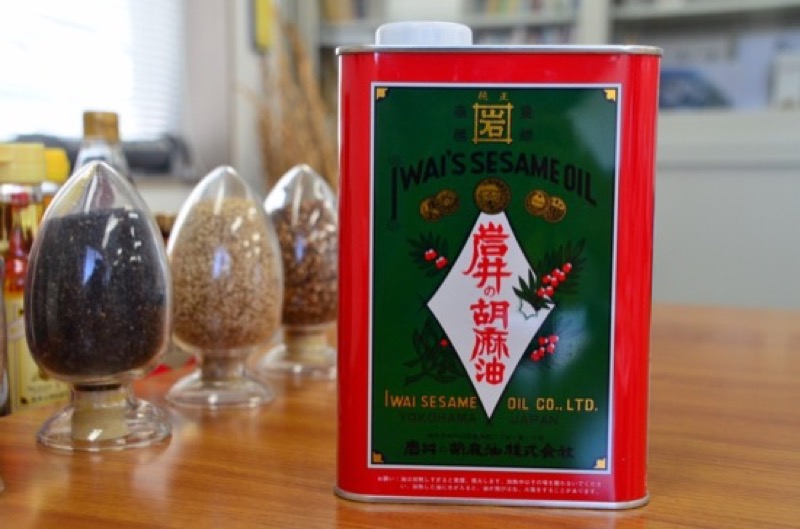

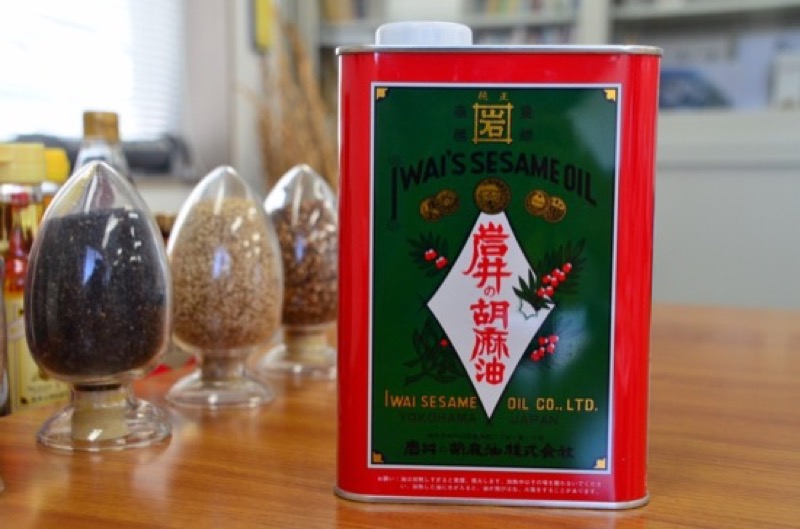

昭和初期から続くデザイン。かわいい。赤字の“岩“に注目。口の上に一の文字。これは「一口めしあがれ」の意味が込められている

「あまり知られていないことですが、原料のごまは99.9%輸入です。国産のものは、ごくわずか。国産は油分も少ないことから、主にアフリカなどから輸入しています。名古屋、千葉と並び日本三大貿易港の横浜は、ごま油の製造には最適の場所です。我が社は、今や横浜の地で120年以上の企業になっております。それに、横浜にはおもしろい街がたくさんありますが、中華街は横浜の顔になっています。我が社の中華街でのシェアは、5割以上をもっているんですよ」と岩井さん。

そして、横浜を象徴するグルメタウン・中華街で、地元のごま油が愛されている、その関係性にも納得でした。長きにわたり、「岩井の胡麻油」がここに存在してきたことを紐解くようなお話に聞き入るばかりです。

白衣と帽子を身につけて、いざ工場見学! 見学前に、ごま油の工程を一通り教えてもらう

精選(砂、石、莢などの夾雑物をのぞく)→加熱・焙煎(ばいせんはごま油だけの独特な製法。油に個性を吹き込む)→搾油(油は圧力をかけて搾る)→粗ろ過(原油をろ過)→静置(静置タンクで不純物を沈殿させる)→ 仕上ろ過(さらに不純物をろ過)→保管(製品タンクで保管)→充填(じゅうてん。ビン・缶に充填)

焙煎したごま。油づくりの工程で焙煎があるのは、ごま油だけ。機械化されている工程だが、微調整は熟練の社員が見極める。「パリパリっという音を聞いて、ごまをつぶして色を見て、そして味わう」(岩井さん)。私も同じように試みるが、熱くて耳の側まで持っていけず、音は聞けずじまい(涙)。ごまを口にすると、コーヒーのようにほろ苦い。苦みは油の味わいにならないそうだ

左は一番目に油を搾ったごまの残り。まだ20%以上の油分が残る。右はさらに油を搾ったもの。ブロックのように固い。それでも10%の油分を含む。あるメーカーでは、搾りかすに薬剤を加え、かすの油分を2-3%まで化学的に搾り取る。岩井の胡麻油では、化学的な処理は一切施さない

工場内での岩井さん。この日、外気温が35度、工場内は40度。夏場には50度にもなる。そして、焙煎をおこなう部屋は70度! 作業場ごとのごま油の香りの変化も面白い

同行したスタッフにもファンが多い岩井の胡麻油。おいしさの秘密は?

「うちは油の製法が他のメーカーさんとちょっと違うんですよ。遠心分離機で不純物は除去できるけれど、それでは風味・香味が落ちてしまう。だから、うちでは2週間の静置法をとっています。泥水をねかせると、沈殿した泥と水に分離するように、静置することで不純物を沈殿させ、上澄みのきれいなごま油だけをろ過します」

「岩井の胡麻油」は想像以上に大きく近代的な工場にもかかわらず、時をかける労を惜しまない製法が、昔ながらのおいしさを保つ秘訣でした。

左から岩井さんと椿さん。「工場が大きくてきれい。(配管の一つひとつに名前札が付いて)分かりやすいですね」(椿さん)

岩井さんと椿さんの出会いは5年前です。

「“濱の料理人”の活動に誘っていただいたことがきっかけでした。いろんな地産地消の団体がありますが、その中で椿さんは地道に着々と活動されているのが印象的でした」と岩井さん。

(「濱の料理人」……椿さんの呼びかけで、横浜の料理人、農家など多彩な業種の方々が参加する地産地消プロジェクト)

椿さんも岩井さんの最初の印象をこう語ります。

「“横浜ビール”の太田さんから、岩井さんの工場を見た方がいいと言われて、実際に行って驚きました。ここまで大きな工場で、かつ地域に密着している所があるのだって(感激しました)。そして、岩井の胡麻油は原料にも製法にもこだわりがあるので、料理に使いやすいです」

右から辣(ラー)油と唐辛子が1本入った横浜胡麻辣油。これは横浜開港祭出店を機に開港祭限定で販売した。「一般的なラー油は、大豆油などに辛味添加剤と着色剤を加えています。うちでは、着色料、添加物は一切使用せず、ごま油を煮立てて、唐辛子を入れ、3日かけて煮だしています。唐辛子はロットごとに辛さも色も違うから、調整が難しい。だけど、その分、うちのは、くせになるラー油なんですよ」(岩井さん)

現在、「唐辛子を育てて、ラー油を作る」という椿さんの企画に、岩井さんも賛同しています。

「若手農家のリーダー的存在の苅部(かるべ)博之さんの畑でね、唐辛子を栽培しています。収穫までの大変さ! そして、昨年は、唐辛子の乾燥を失敗してね。そこが“ものづくり”の難しさですよね……今の人が忘れていることを思い起こさせてくれる気がします」(岩井さん)

椿さんは言います。

「ラー油作りの提案を受け入れてくださるなんて、なかなか出来ることではないですよね。しかも(岩井社長は)唐辛子の下草刈りにも参加してくださったんですよ」

「だって、(下草刈りの企画が)おもしろいし。“横浜”を冠する岩井の胡麻油なのでね、地域で地に足をつけて活動していきたい」と岩井さん。

2年目の今年こそ、自分たちで育てた唐辛子で横浜辣油を作ろうと、椿さんも岩井さんも意気込んでいます。

岩井さん、今後、ごま油をどういう風にしていこうとお考えですか?

「ごま油はゴマリグナンという抗酸化物質のおかげで、酸化しにくい油なんです。みなさんにこの油をもっと知っていただいて、中華だけと言わず、幅広くいろんな料理に利用していただきたいですね。ごま油のかんたんレシピを用意しておりますので、ぜひご一読ください」

ごまに含まれる有効成分から、アラビアン・ナイトの「ひらけごま」の由来まで、ごま油にまつわる数々のお話をしてくださった岩井さん。また、ごま油を使ったフランス料理など、多彩なごま油料理も開発されています。

帰宅してからも、体中に、工場で感じた熱気と香気の余韻。

岩井さんのお話、工場見学を通じて、あらためて実感したのは、小さなごま一粒、一粒からできているごま油。世界各地のごまが横浜に集まり、多くの人の手とこだわりを経て、ごま油ができていること。

私の街のごま油……そう思うだけで、香りよし、味よしの「岩井の胡麻油」に、なお一層愛着がわいてくるのでした。

そして、料理人・椿さんが「現場に行くこと」を大事にする意味を、今さらながらに私も実感したのでした。

岩井の胡麻油株式会社

生活マガジン

「森ノオト」

月額500円の寄付で、

あなたのローカルライフが豊かになる

森のなかま募集中!