刺し子は、元々東北など、寒い地方で受け継がれてきたもので、衣類を繕ったり、保温性を高めたりするために布に施された伝統的な刺繍です。

針と糸と布さえあればどこでも楽しめる気軽さや、繰り返しの作業から生まれる奥深さがあり無心になれる時間は、まさに大人の楽しみ!

今回は、そんな刺し子の魅力にハマりたい!と、めぐる布市期間中の10月15日(土)にワークショップを開催しました。

講師を受けていただいたのは、いからしさとみさん。

書店で見かけた刺し子の本に魅了され、その本の作者でもあった吉田英子さん(刺し子の第一人者)などに師事して研さんを積んだそう。そして、その後独学でも学び続け、現在は、あさぎやという屋号で本の出版や、ワークショップ講師を中心に活動

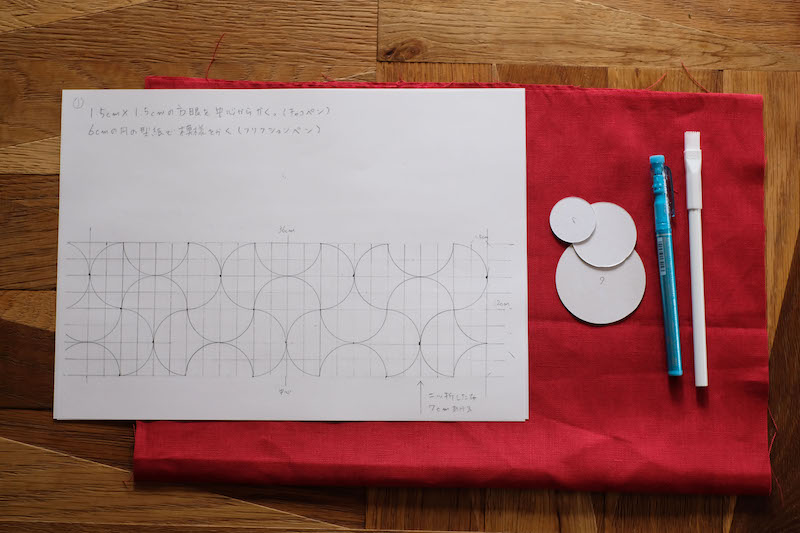

赤いリネン生地にグレーの刺し子糸で刺すミニトートバッグです。

すでに裁断して用意してきていただいた布に、それぞれチャコペンで1.5cm角の格子を描くところからスタートしました

刺し子には、5mmくらいの針目で模様を作っていく”一目刺し”と、布に模様を描いて刺していく”模様刺し”があります。

今回は、模様刺しで、伝統的な「鳥襷(とりたすき)」という模様を少しアレンジした図案を刺していきました

模様は、3つのサイズ違いの円を組み合わせて作っていきます。

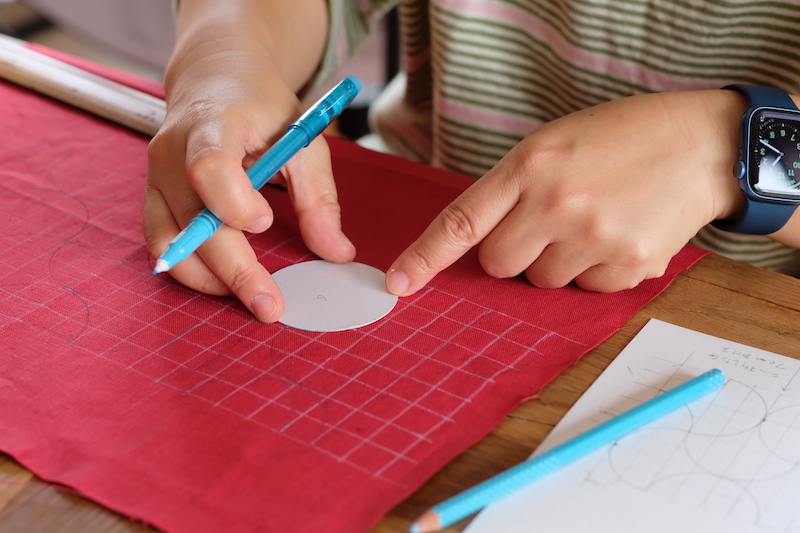

市販品で丸い型は売っているそうですが、今回は、いからしさんが講座人数分それぞれに厚紙で作ってきてくださいました。

身近な材料でできることに親近感が湧きます。

布に写しとる時には、一気に描くのではなく、半円ずつ。その方がきれいに写し取れますよ、といからしさん

刺し子の糸は、12本がより合わさっているので、今回は3本を引き抜き使いました。物によって糸の太さを変える時には、本数を変えていきます。

今回、全く初めて!という方から、普段から刺し子を楽しんでいる方、刺し子は初めてだけど、パッチワークなど手芸全般得意という方までさまざまな方が集まりました。

刺しはじめは、図柄全体を見て、一番長く1本がつながっているところから。

自分の描いた図をじっくり眺めます。

模様の交差する部分に糸がかからないようにするのが美しく仕上がるコツ

経験すればするほど、また新たな課題や疑問点が出てくるもの

今回、裏をきれいに糸処理する方法が知りたい、という参加者からの要望があったため、裏地をつけず、裏を美しく仕上げる方法を学びました。

一針一針に集中しすぎてみんなが無言になっている時間も!はたと気づいて、笑顔があふれたり

予定の2時間はあっという間に過ぎ去り、時間内では布の片面がやっと、という状況でしたが、作り方をしっかり教えていただいたので、続きの作業はおうちでのお楽しみに。

参加したみなさんからは、

「あっという間の時間で楽しかった!」

「YouTubeや本で見てもわからなかったところを直接教えていただけてよかった!」

など、みなさんとても満足そう。

ものづくりを一緒に楽しんだ同志は、帰りがけにはすっかり顔なじみに。

お客さんが着ていらした素敵にダーニングが施されたTシャツを見ながら、「今度はこれワークショップしてほしいな!」「私も絶対参加する!」と盛り上がりました。

ものづくりの時間には不思議な魔力があるように感じます。初めましての間柄でも、同じものを一緒に取り組んだ仲間同士、余計な緊張もなく、すぐに打ち解け仲良くなれる。一人で黙々と集中して楽しむのはもちろん至極の時間ですが、時には、こういうワークショップに参加して、ちくちくと針を進めながらおしゃべりするのは、また違った楽しみがあります

コロナ禍になって以来なかなかこういう時間が作れないでいましたが、参加したみなさんの顔を見ていたら、やっぱりいい時間だなあと再認識。

また、みなさんの「やりたい!」の声に耳を傾けながら、少しずつ機会を増やしていけたらと思います。

さあ、次は何やりたい?

「あさぎや」

【主催・問い合わせ 】

NPO法人森ノオト AppliQué事業部

HP:https://applique.morinooto.jp/

…………

【LINE登録はこちら】

お友達登録してくださいね

生活マガジン

「森ノオト」

月額500円の寄付で、

あなたのローカルライフが豊かになる

森のなかま募集中!