「つながるカフェ」とは10代を中心とする若者を対象とした、家でも学校でもなく、信頼できる誰かとつながり、支え合える地域の居場所です。毎月第3土曜日に開かれており、予約不要、無料で参加できます。相談を聞いてくれる保健師さん、助産師さん、さまざまな職種の大人が運営しているとのこと。私は「10代は難しい年頃だしな……」と自分の10代の子どもたちのことを思いながら「つながるカフェ」が開かれているはぐるま共同作業所に向かいました。「はぐるま共同作業所」はJR南武線・中野島駅から徒歩10分ぐらいのところにあります。建物の向かいには道を挟んで二ヶ領用水が流れていて、緑豊かでのどかな場所です。

「はぐるま共同作業所」建物の1階にはカフェや自主製品を販売するマルシェがあります

四季折々の景色が楽しめる自然豊かな二ヶ領用水沿いにあります

「つながるカフェ」に参加してみると

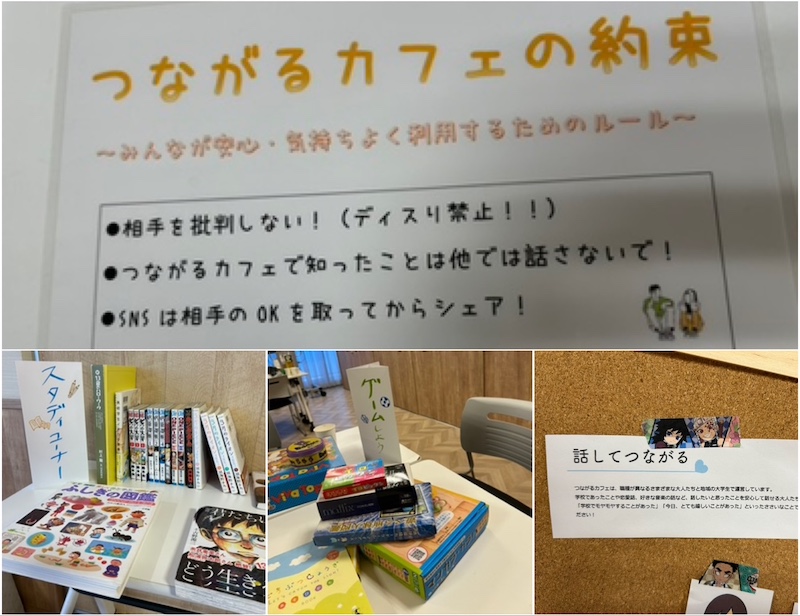

建物の3階に上がり広々とした木のぬくもりを感じる部屋に入ると、スタッフらしき人たちが和やかに談笑していました。10名ほどのスタッフが簡単な自己紹介をしてから、「つながるカフェ」オープンとなりました。

ボードゲームが置かれていたり、お茶お菓子が置かれていたり、いろんなコーナーが用意されています。カフェでのお約束も

部屋の真ん中には人が集まれるよう机がまとめて並べられ、周囲にはお茶やお菓子が置いてあるコーナー、ボードゲームのコーナー、漫画や本のコーナーなどが設置されています。大人や学生ボランティア、10代の参加者が好きな場所に散らばっておしゃべりやゲームを楽しんでいました。この日は小学校高学年の女の子たちが来ていました。大学生が大人に悩みを相談することもあれば、大人が自分の子どものことを学生に聞いてもらうこともあるそうです。

おしゃべりをしてもいいし、ゲームをしてもいいし、ただぼーっとしてもいい。無理に話を聞くのではなく、同じ時間や空間を共有します

毎月イベントが開催されており、2月のテーマは「きみだけのおひなさまをつくろう」でした。その日は男子大学生に教えてもらいながらみんなで紙コップと色とりどりの折り紙を使って工作をしました。頭を押すと首がぼよよんと動きます。物づくりのイベントは大人の方が没頭してしまうこともあるそうです。一緒に工作することで初対面の人に話しかけるハードルがぐっと下がる気がしました。私は女の子に「おひなさまの頭についてるの、つの?」と聞いたら「つのじゃなーい!」と怒られてしまいましたが……猫耳でした。スタッフ、参加者それぞれが作った個性的なおひなさまを並べると、自然と会話もはずみます。カフェの出入りは時間内ならいつでも自由で、途中から数人の女の子が来てゲームをしたりお菓子を食べたりと、穏やかな時間が流れていました。

私が「つながるカフェ」に参加してみて感じたのは、ただ同じ時間と空間を共有する心地よさでした。大学生やスタッフには話すことが得意な人もそうでない人もいるけれど、誰をも受け入れる空気を感じました。また、お互いのバックグラウンドをよく知らないからこそ話せることもあるな、という発見もありました。

個性あふれるおひなさまが並びました。大学生がさっとスマホで調べ作ったぼんぼりや金屏風がおひなさまを引き立てます

「つながるカフェ」ができるまで

なぜこのような10代を中心とする若者の居場所をつくったのでしょうか。居場所づくりプロジェクトの団体「あゆみYELL」代表で助産師の大庭美代子さんに伺いました。あゆみYELLでは「つながるカフェ」のほか、子育て世代の方がつながれる居場所「おしゃべりサロンあゆみ」、子どもたちの未来のためにできることを考えるお話し会「希望のバトンをあなたに」の3つの事業を運営しています。

大庭さんは幼少期、恵まれない家庭環境で育ったそうですが、学校や地域で信頼できる大人に出会い助けられたことで、将来に夢を持つことができたと言います。そうした実体験から、孤立することなく人とつながれる社会にしたいという思いを抱き、子どもたちが希望を持てる居場所づくりを始められました。

まず「子どもを健やかに育てるには、お母さんにも元気でいてほしい」と考え、乳幼児とママが集まれる「おしゃべりサロン」を立ち上げました。ここではママ同士がつながり、相談や助け合いができるようにベビーマッサージや手形×けしごむハンコアートなどのプチ講座を取り入れ、初めてでも参加しやすい工夫をしています。今ではサロンに参加していたママたちが運営のボランティアになったり、講座の講師を務めたりしているそうです。

大庭さん(左)とあゆみYELLのボランティアさん

助産師である大庭さんは、主に行政からの依頼で公立の中学校や高校で性教育や生きることに関する特別授業も行っています。その際、生徒たちからの感想文には、悩みを誰にも相談できない様子がうかがえるものが少なくないと言います。小学生のころは学童保育や放課後の学習支援、登下校時の見守りなどがありますが、中学に上がるとそれらも卒業になります。大庭さんは、思春期真っただ中で悩みやすい時期になるからこそ、家庭や学校以外で話を聞いてくれる大人の存在が必要だと痛感したそうです。そこで「ここに来れば誰かがいるよ」と言える場所をつくりたいと思ったと大庭さんは話します。

「つながるカフェ」には、多くの大学生ボランティアが関わっています。彼らは地域のイベントやまちづくりの活動報告会で大庭さんと知り合い、考え方に賛同して立ち上げから協力しているそうです。講演会やSNS、チラシなどを活用して周知を図っていても、実際につながるカフェに来てくれる中高生の10代の子は少ないとのこと。「大学生が自分のことを相談したくて来ることもあります」と大庭さんは笑います。「支援する大学生や大人も、居場所が必要なんです。でも居心地が良すぎて、メンバーが固まりすぎると初めての参加者が入りにくくなるのも問題なのでバランスが大切」と語っていました。

一方で、大学生にとってはよい経験の場にもなっています。ゼロからの居場所づくりに携わることで、「つながるカフェ」をどのように知ってもらうか考えたり、毎月のイベントを企画したりしています。関西の大学生が「つながるカフェ」を知り、自分の地元での居場所づくりの参考にしたいと視察に来たこともあるそうです。

最近のイベントは大学生ボランティアが企画することも多くなってきています

試行錯誤を重ねながら発展している「つながるカフェ」ですが、相談できる場所の存在を伝えると、「相談できる場所を知れてよかった」「助けてくれる大人がいることが分かって安心した」といった反応が子どもたちからあるそうです。たとえ実際に足を運ぶ10代が少なくても、その存在が「お守り」代わりになるのかもしれないと感じました。

居場所づくりで大切なこと

居場所づくりにおいて最も大切なのは「やめないこと」だと大庭さんは言います。「一度つくった居場所がなくなってしまうといけないので、続けることを優先しています。本当は開催日を増やしたい気持ちもありますが、続けることが第一。そのため、運営スタッフやボランティアとは定期的に思いを共有することも大切にしています」

「つながるカフェ」のボランティアには、自分自身が中高生のとき悩んだ経験があり、誰かに助けてもらい今があると気づき、自分も誰かの支えになりたいと関わる人が多くいます。関わり方に答えがないからこそ、初めは所在なさげに見えていた大学生も活動を続けていくにつれどんどん表情が変わり、「つながるカフェ楽しいよ」と人に紹介してくれているのを見てうれしかったと大庭さんは教えてくれました。

「あゆみYELL」という団体名には誰かの一歩を応援するという思いが込められているそうです。今回の取材を通して私が居場所で感じたのは、自分は一人ではない、そして人からもらうエールは力になるということでした。居場所という信頼できる小さな社会の中で人と関わることで力をもらい、また進んでいける。居場所づくりは、そんな人と人とをつなぎプラスの作用を生む場所をつくる活動なのかな、と思いました。

10代を中心とする若者の居場所「つながるカフェ」

開催日:主に第3土曜日午後

場所:川崎市多摩区菅馬場1-19-24

費用:無料

予約:不要

「つながるカフェ」インスタグラム

https://instagram.com/tsunagarucafe.ayumi

あゆみYELL

生活マガジン

「森ノオト」

月額500円の寄付で、

あなたのローカルライフが豊かになる

森のなかま募集中!