桐蔭横浜大学は、東急田園都市線の市が尾駅、青葉台駅からバスに乗って約15分、鶴見川が流れ、田畑の広がる青葉区鉄町にあります。大学周辺は今も深い緑が大学全体を囲うように残っています。構内にバスロータリーがあり、その奥には、古くからこの地にある鐡(くろがね)神社があります。最新技術の研究と歴史が共存するこの場所に私は何とも言えない魅力を感じます。池上先生の研究室は、6号館の4階にあります。

右側正面に見えるのが大学中央棟。中央棟の向かい、写真左側にあるのが6号館です

ペロブスカイト太陽電池は、桐蔭横浜大学の宮坂力特任教授が発見した日本の技術です。宮坂教授は、2004年に大学発のベンチャー企業「ぺクセル・テクノロジーズ株式会社」という会社を立ち上げ、池上先生は翌年の2005年に入社しました。宮坂教授は、2009年にペロブスカイト太陽電池の論文を世界で初めて発表しますが、その前もその後も、池上先生は宮坂教授と仲間と共に研究開発をしてきました。最近は、大学での講義をしながら、学生たちと青葉区のイベントやお祭りにブースを出展して、一人でも多くの人にペロブスカイト太陽電池を知ってもらおうと奮闘されています。

6号館の4階に、大学発のベンチャー企業「ペクセル・テクノロジーズ株式会社」の研究室があります

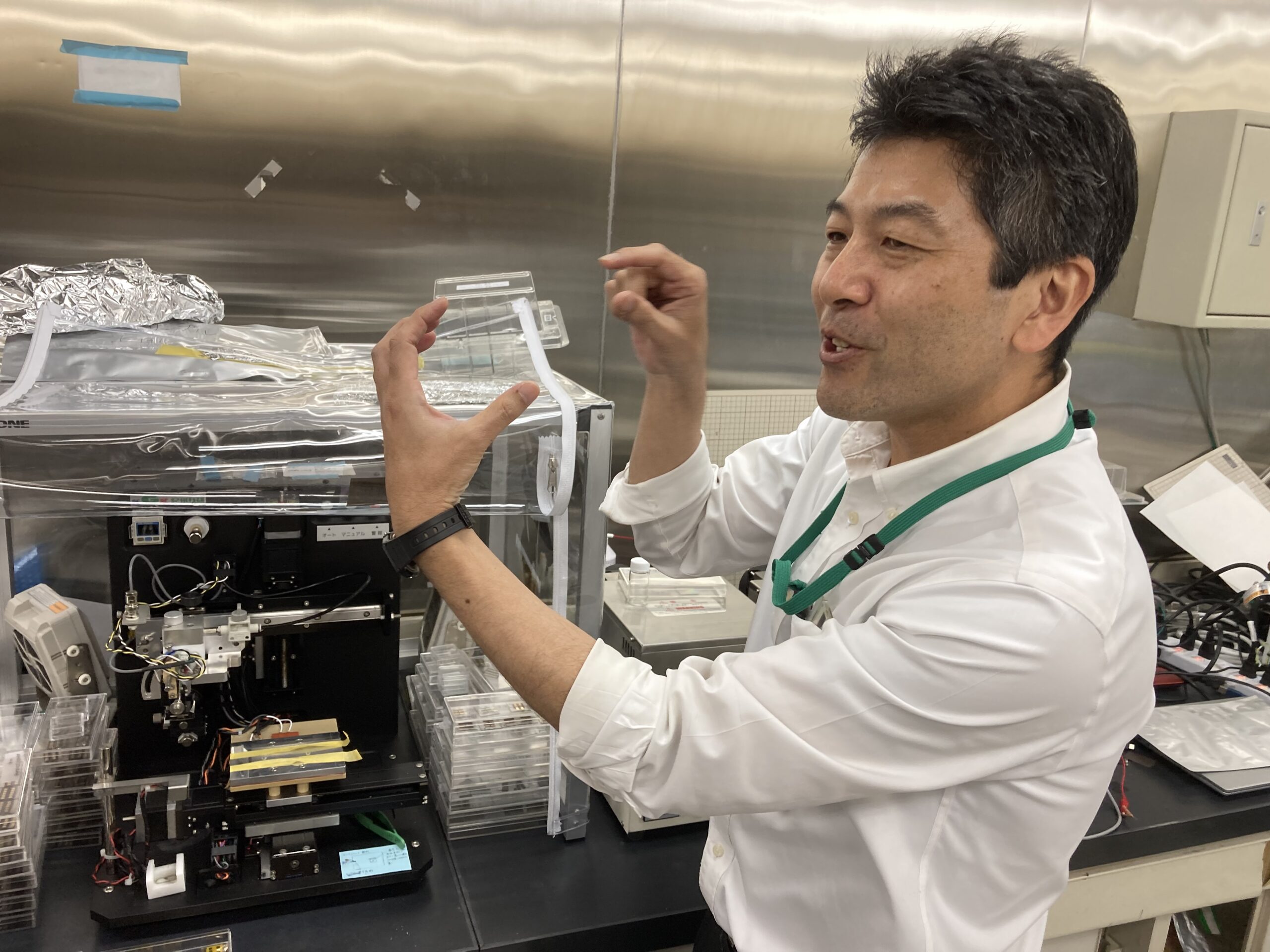

太陽電池といえば、皆さんの頭に浮かぶのは、広い土地や屋根の上にたくさんのパネルが並んでいる風景だと思いますが、これはシリコン型太陽電池と呼びます。 ペロブスカイト太陽電池は、従来のシリコン型太陽電池と作り方から全く違います。シリコン型太陽電池の素材はシリコンで、半導体を作っている大規模な工場などでしか生産することができませんでした。ペロブスカイト太陽電池の素材は塗料です。そのため、コピー機のような小型な装置を使ってできるので、小規模の設備で生産が可能になります。「色をつけることもできますし、好きな絵やイラストにすることもできます。近い将来、家庭のインクジェットプリンターで太陽電池を印刷する時代が来ると思います」と、笑顔でイキイキと語る池上先生。これは単純にエネルギー発電の話だけに止まらない、私たちのライフスタイルを変える発明なんだと思いました。

これがペロブスカイト太陽電池を印刷する装置。幅は40センチ。研究室は温度や湿度を管理するため窓がなく、銀色の壁に囲まれ宇宙船の中のようでした

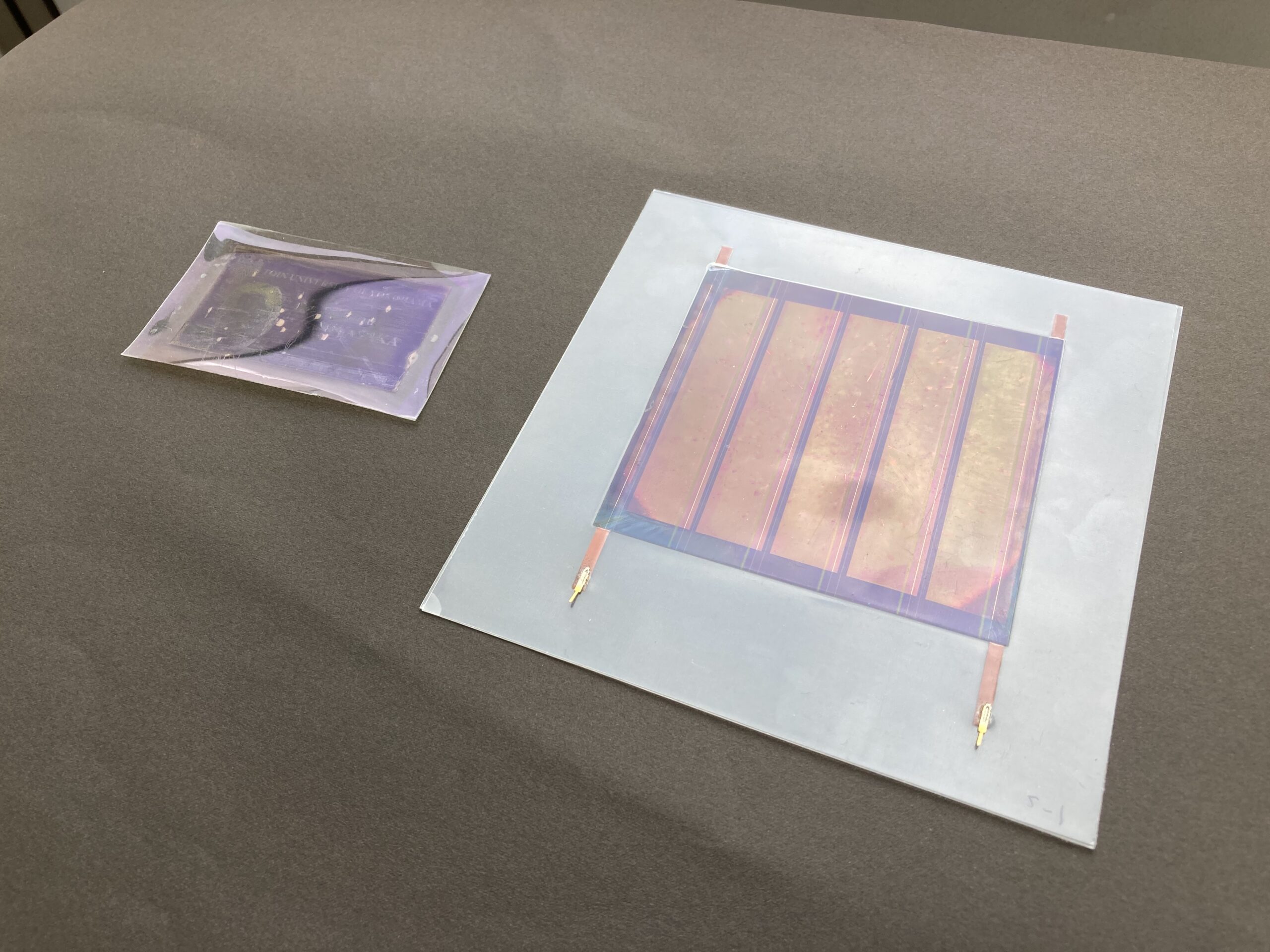

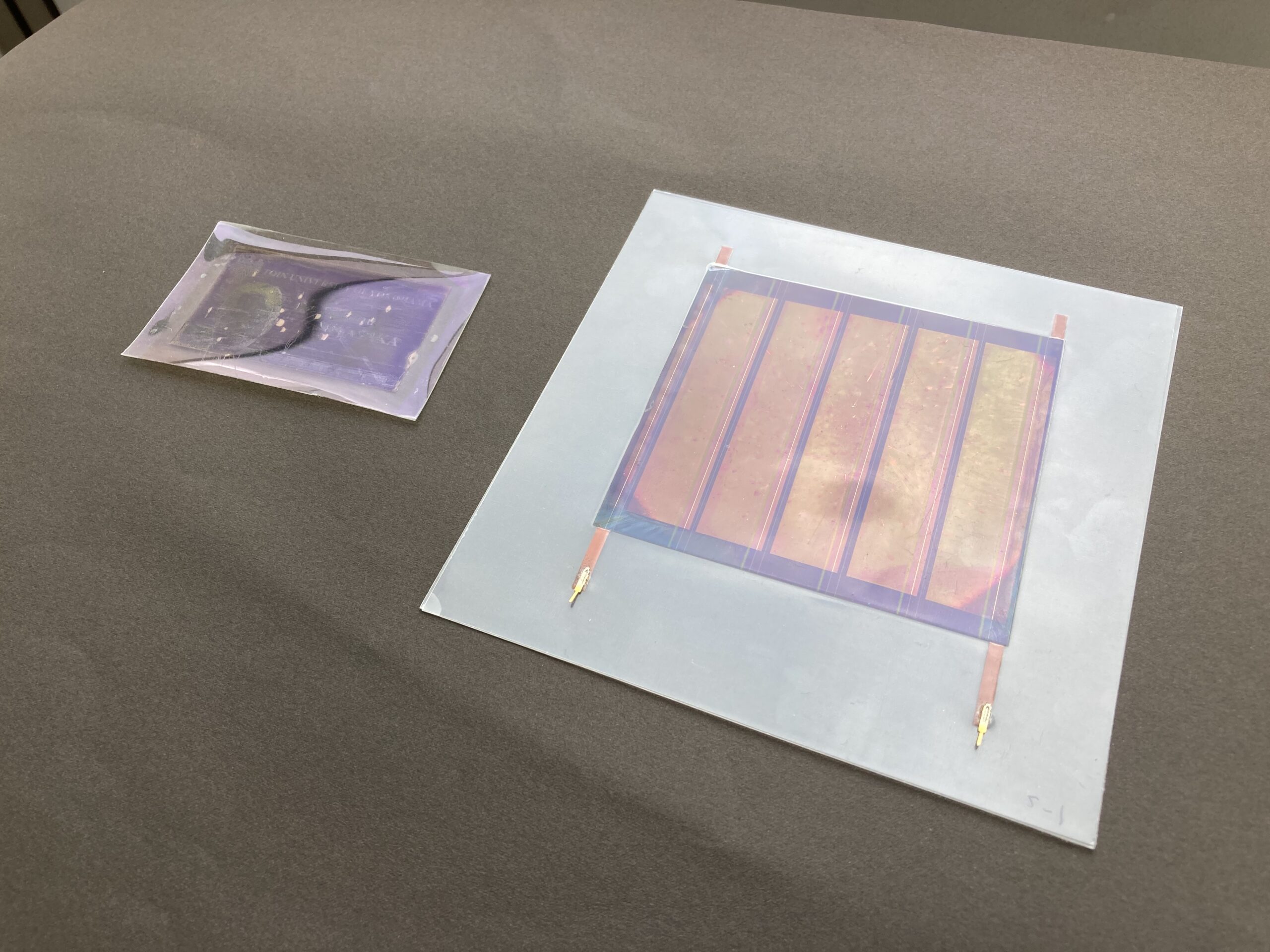

ペロブスカイト太陽電池。縦横4センチほど。とても薄く、光にかざすと奥が透けて見えます

ペロブスカイト太陽電池は、薄くて軽いため、これまで設置が困難だったビルの壁面や小さな工場の屋根などに設置できます。また、小型の電気機器に貼ることもできます。NASAも注目しているそうで、これまでは、地球で太陽電池を製造してロケットで運ばないといけなかったけれど、ペロブスカイトなら、塗料と印刷機を直接に宇宙に持ち込んで、宇宙で太陽電池を作れると聞いて、とてもワクワクしました。

「エネルギーがより身近なものになり個人のものになっていきますね。エネルギーの自給自足です。例えば子どもが自分が使う電気を自分で発電するようになったとき、自分が1日に使うエネルギー量が見えるようになり、そこからエネルギーの価値を感じられるようになれば、今よりも大事にエネルギーを使うようになると思うんです」と池上先生。

未来の話を前のめりで話す池上先生。それを聞く僕と今回案内をしてくれたトランジションセンターの横手敬祐さん(撮影:梅原昭子)

池上先生の専門は、光化学、光電気化学です。桐蔭横浜大学では大学院工学研究科長、医用工学部臨床工学科長を務めていらっしゃいます。「実は古典が得意だった」という池上少年が、研究分野に目覚めたきっかけは、高校生の頃、化学部に入部したことでした。「千葉にある印旛沼の水質調査をやったんですが、そのときの先生がすごくよかったんですよ。水質調査というのは、調査する道具が全部セットになってるものを使うのが普通で、でもその先生は学生たちにセット道具を使わせなかった。ゼロから細かいところも含めて全部自分たちでやる。そうすると、手間もかかるし面倒ではあるけど、水質調査の仕組みがよく分かるようになる。どういう道具を使い、どういう仕組みで調査ができるのか。その全体を把握する経験がとても楽しかったんです」。

この水質調査の経験から、環境問題に関心を持ち、環境に負荷をかけない暮らしをどう作っていくかというまちづくりへの関心もそのとき持つようになったと語る池上先生。その後、筑波大学に進み、大学院では光化学の研究を行います。任期が終わり、次の就職先をどうしようかと思っている時に見つけたのが、宮坂教授が設立した大学発ベンチャー「ペクセル・テクノロジーズ株式会社」です。高い倍率を勝ち抜き入社した池上先生ですが、初めから太陽電池の研究に携わったわけではなく、最初は人工網膜の研究だったそうです。

「当時はもっと研究のバリエーションを増やしていこうという方針で、太陽電池の研究はその内の一つでした。宮坂先生も、僕には太陽電池以外の研究をやって欲しいということで、人工網膜の研究を任されたんですが、やってるうちに太陽電池で宮坂先生が有名になっちゃって」

太陽電池の研究を始めたきっかけは成り行きだったと笑う池上先生。高校の化学部入部や大学への就職も積極的に選んだというよりは流れに乗ってのことと話し、いつでも自然体なお人柄を感じました

ペロブスカイト太陽電池の開発も、ただ太陽電池を作るだけでなく、どんなライフスタイルの変化が起きるのか、どんなまちづくりが可能になるかということをよく考えていると語ります。

「ペロブスカイト太陽電池を青葉台から世界へ発信していきたい」と、最近は、青葉台1丁目自治会の方たちと、自治会館の屋根に太陽電池を取り付ける打ち合わせも進めているそうです。

地域のお祭りで、来場者にペロブスカイト太陽電池について説明する池上先生(写真提供:池上和志)

(取材を終えて)

横浜市青葉区は、寺家ふるさと村や田園都市線の印象もあり、子育て層が住みやすく、農や自然など昔ながらの暮らしが残っているエリアというイメージがありました。しかし、実は化学分野の最先端技術が開発されているところでもあり、それは私たちの暮らしと密接につながっているということを強く実感しました。また、研究という分野は、自分たちの生活とはすごく遠いところでなされているイメージも強かったですが、池上先生のように、地域の中に入って、生活と近いところで研究に接点を持ってもらおうと奮闘されている方がいらっしゃるんだということを知りました。私ももっと地元で研究されている技術に触れ、応援できることを探してみようと思いました。

桐蔭横浜大学 池上和志先生の教員紹介ページ

https://r.ars.toin.ac.jp/researchers/yxbyw

ペクセル・テクノロジーズ株式会社

研究室:神奈川県横浜市青葉区鉄町1614 桐蔭横浜大学技術開発センター4階

ペロブスカイト太陽電池についてさらに詳しく知りたい方はこちらも合わせてお読みください

(参考資料)経済産業省 自然エネルギー庁エネこれ

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/perovskite_solar_cell_01.html

生活マガジン

「森ノオト」

月額500円の寄付で、

あなたのローカルライフが豊かになる

森のなかま募集中!