カラスノエンドウ、ハルジオン、ヨモギ、カタバミ、コバンソウ、そしてドクダミ。これだけではありませんが、わが家の小さな庭には、さまざまな「雑草」が陣取り合戦をしています。増えすぎるものは取り除きますが、そのままにしている部分も多く……。手入れしている人から見ると、怠け者の庭かもしれませんが、私はこの混沌とした庭が嫌いではありません。それらの中には食べられるものもあるし、薬草と呼ばれているものもあります。せっかくわが家に生えている「雑草」たち、料理に使ってみたり、チンキを作ってみたりといろいろと試している最中です。

庭から食べられそうなものを摘んできて。(左から時計回りに)小松菜の花、ハルジオン、ネギ、カラスノエンドウ。小松菜とネギは、買ってきたものの根っこを切って植えてしばらく経ったもの

そんな「雑草」たちの中でも勢力の強いドクダミ。これはさすがに増えすぎてほしくないので、ここには生えないでねという場所は、根元から切るようにしています(根を引っ張って抜くと刺激を受け、さらに増えると聞いたことがあります)。

このドクダミは「雑草」として嫌われることも多いですが、実は「薬草」として重宝され、昔から毒出しとして煎じたものを飲んだり、皮膚のトラブルに葉を湿布したりと利用されてきました。私も庭のドクダミをせっせと摘んで、たくさんのチンキを作りました。チンキとは、葉や花などをアルコールに漬け込んで作る液体のことです。以前記事にもなっていますので、作り方はこちらを参考にしてくださいね。

私は、このチンキの原液を、虫除けと虫刺されによるかゆみ止めに利用しています。肌の弱い人は希釈した方がいいかもしれません。

中でも気に入っているのは水で5〜6倍に薄めて作る化粧水です。なんせ、原価はアルコール(私は焼酎を使っています)代のみ。朝晩たっぷり使えます。肌に浸み込む感じが心地よく市販のものは買わなくなりました。

肌にこれだけ気持ちよく使えるドクダミですから、お茶にして飲むのもきっと体にいいに違いないと、今年は乾燥させてお茶を作ることにしました。

左からドクダミのチンキ、ヨモギのチンキ、ローズマリーのチンキ、3種類のチンキをブレンドして水で薄めた化粧水、さらにミントを加えた虫除けスプレー。水で薄めるのは少量ずつ。冷蔵庫に保管

ドクダミ茶といえば、健康食品店や漢方薬局に必ずと言っていいほど置かれています。飲んだら体にいいことがありそうな気はしますが、果たしてどんな?

作る前に本を読んで勉強することにしましょう。

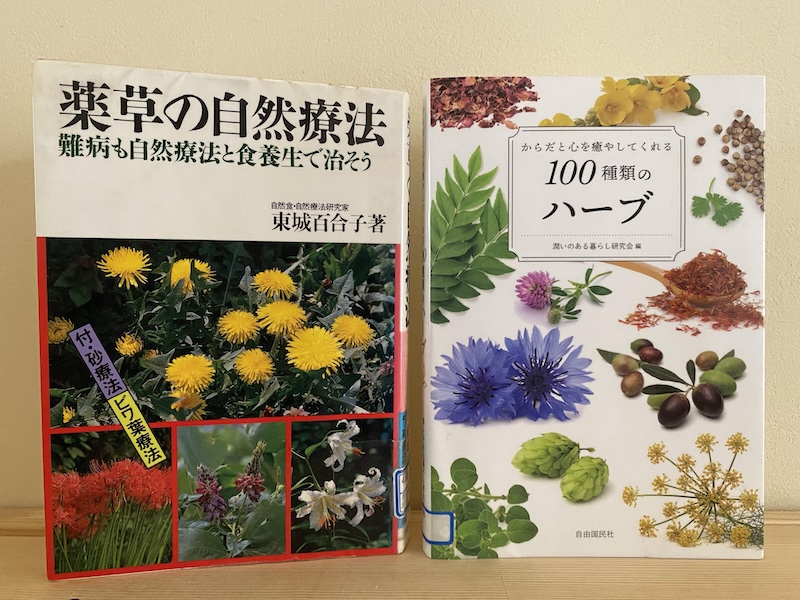

参考にしたのは、この2冊。

『薬草の自然療法』には「おばあちゃんの知恵」とも言える手当て法が詳しく書かれている。咳にレンコンのすり下ろし、ニキビにはと麦茶、薄毛にセンブリのチンキ(実家の父が使用)など、やったことがあるものも載っていてちょっとうれしい。『100種類のハーブ』はおしゃれな印象。ハーブを使いこなせたらかっこいい

左は『薬草の自然療法 難病も自然療法と食養生で治そう』(著:東城百合子、出版社:池田書店、発行年:1988年)です。この本には、身近にある薬草や野草を使った手当て法などが書かれています。ドクダミについても、二千年も前から民間薬として使われていたとあり、「浄血、利尿、殺菌、毛細血管強化、緩下(かんげ)・止血などに役立ち、常用すると胃腸が丈夫になる、高血圧、動脈硬化、脳溢血の予防や治療に使っても有効です」とのこと。これは年齢を重ねていく私に寄り添ってくれそうな気がします。

お茶ではありませんが、ドクダミのこんな使い方も気になります。蓄膿症には、塩でもんだ生葉を片側ずつ鼻に入れ、これを1日3回繰り返す。また、ニキビを潰した後には生葉の絞り汁をつけるなど。風邪をひいて鼻が詰まったら試してみたいと思います。

右側の『からだと心を癒やしてくれる100種類のハーブ』 (編:潤いのある暮らし研究会、出版社:自由国民社、発行年:2024年)も参考にしました。こちらには、ドクダミは、利尿作用があり、体内の有毒物質や老廃物を体外に出してくれるとあります。ただし飲み過ぎは頻尿、下痢になることもあるそう。また妊婦さんは子宮収縮作用があるので避けてくださいとのことです。

ドクダミ茶を作ってみましょう

では今回私が作った方法をご紹介します。花が咲く頃が一番薬効が高いそうですが、作れるときに作ってみましょう。

1.ドクダミを茎の根元から切る

2.洗って水気を切る(泥などが付いていることがあるのでしっかりと洗う)

3.干す(茎を束ねて吊るして干す、または葉と花を外し、ザルに広げて干す)

4.鍋に入れ弱火で炒る(焦がさないようにゆっくりと)

このような流れです。簡単ですが、干している途中、雨に当てないように晴れが続く日を選ぶのも大事なこと。

くさいと思っていたドクダミも、お茶になる、化粧水になると思って摘むと感謝の気持ちが湧いてくる

しっかり干せれば保存もでき、お茶は完成です。ただし、干しただけだと、ドクダミ特有の匂いが気になるので、さらに炒ってみました。炒ることで随分と飲みやすくなります。よりおいしく飲むためには、単独で飲むより、ほうじ茶などと合わせるのがおすすめです。

そして、いろいろ合わせてみるうちに、とっておきの飲み方を発見しました。ミントティーと合わせる方法です。これならドクダミの匂いは一気に消え、少しマイルドさが加わったすっきりミントティーとして楽しめます。

ミントと合わせると夏にぴったり。食後にもすっきりするのでおすすめです

さて、おいしいお茶もできたところで、後半は薬草や雑草に親しみを感じるようになる本をご紹介します。

チンキ作りやお茶作りをしていると魔女の仕事っぽいなと思うことがありませんか?そういう作業が好きな人は魔女的要素を持っていると思うのです。魔女力を高めたい人はこちらをお読みください。

『魔女の薬草箱』(著:西村佑子、出版社:山と渓谷社、発行年、2006年)空を飛ぶための軟膏の作り方も載っている。作れるかどうかは別として魔女になりたい人は押さえておきたい

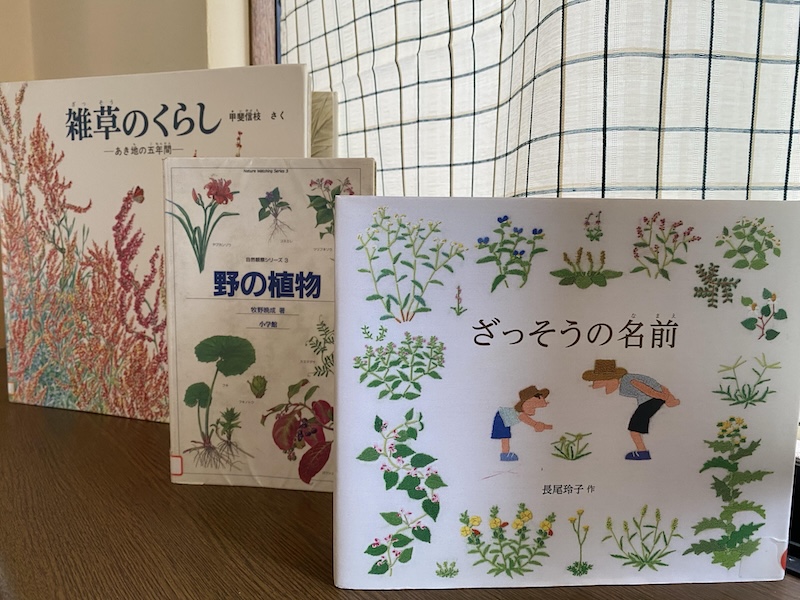

ここからは、子どもと楽しめる「雑草」について書かれた本を紹介します。この絵本たちをきっかけに子どもたちが身近な自然に興味を持つようになると楽しいなと思います。

どの本も子どもも大人も楽しめる

左から順に紹介します。

『雑草のくらし あき地の五年間』 (作:甲斐信枝、出版社:福音館書店、発行年:1985年)

何気なく見ている空き地は同じように見えて、日々植物たちが変化し続けています。その様子を五年に渡って観察し、描かれています。

『野の植物』自然観察シリーズ3(著:牧野晩成、出版社:小学館、発行年:1993年)

子ども向けというわけではないけれど似ている植物の違いなどが詳しく書かれていて、いつでもカバンに忍ばせておきたくなる本です。スマホで調べられるけれど、本で調べると深堀りができそうです。

『ざっそうの名前』 (作:長尾玲子、出版社:福音館書店、2013年)

刺繍で描かれた絵本です。太郎くんがおじいちゃんから色々な種類の雑草の名前を教えてもらっていくのですが、教え方がうまい!こんなふうに子どもにものを伝えていきたいと思いました。

農薬や肥料がなかった時代、田んぼでは小さな雑草はすき込んで肥やしにしていたそうです。また、食べられるもの、薬になるものを見分け、上手に利用していた昔の人たちの暮らし。そんな暮らしに憧れつつ、共存はなかなかむずかしい……。ほどよく育っておくれと愛情を持って、繁殖力の強い「雑草」たちとの会話(除草作業)は続きます。

生活マガジン

「森ノオト」

月額500円の寄付で、

あなたのローカルライフが豊かになる

森のなかま募集中!