梅干しを作る工程でできる梅酢。赤しそを漬け込む前に取り分けるが白梅酢、赤しそを漬け込んで梅干しが出来上がったときに取れるのが赤梅酢です。梅のエキスがギュッと詰め込まれた調味料をいろいろ活用してみましょう。

まだ梅干しを漬けることがなかったころ、親しいご近所さんに「梅酢はいいわよ、色々使えて」と教えていただきました。その時は、梅酢って何?状態だったので、どう使えばいいのかを聞くことができずにいました。何年か経ち、梅干しを漬けるようになった時、頭の隅にあったご近所さんの言葉が思い出されました。しかし、最初はどう使えばいいかもわからず、梅酢を取り分けて保存するだけでした。

いろいろ調べて、まず試みたのが紅しょうが作りです。その後、少し改善をし、毎年作るようになりました。他にも活用しようと、色々試みたおすすめのレシピと活用法をご紹介します。

ご紹介するのは次の5品です。

1.紅しょうが

2.梅酢入り梅干しごはん

3.大根の梅酢漬け

4.キャベツの梅酢浅漬け

5.しょうがの梅酢漬け

紅しょうが

梅酢を大量に消費できるので、定番になっているのが紅しょうが作りです。

冷蔵庫に保存すれば長期間楽しめます。冷やし中華、かつ丼、焼きそばなどに刻んで自家製の紅しょうがを添えてみましょう。少し手間がかかりますが、その分おいしくできますよ。

私が梅酢をはじめて活用したのが紅しょうが作り。赤梅酢に漬けたしょうがは、しっかり紅色になる

【材料】

・新しょうが 約500g

・塩 15g(しょうがの3%)

・赤梅酢 約200ml(しょうががしっかり漬かる量、容器によって変わるので目安)

【作り方】

1.下漬け

① 新しょうがは皮をむかずに、汚れをさっと洗う。

② 繊維にそって皮ごと3〜4mm幅にスライスする。(薄すぎないこと)

③ 新しょうがの重量に対して3%の塩を振り、全体を混ぜ合わせ1時間なじませる。

このとき重しをするとよりよい。

④ 塩がなじんでしょうがから出た水気をしっかりしぼる。

⑤ ざるに並べ、風通しのよい日陰で数時間~半日ほど干す。

あまり薄くスライスしない。食品用ポリ袋を使うと全体に塩をなじませるのに便利。重石として鍋を利用。軽い鍋の場合は中に水を入れると良い

2.本漬け

① 数時間干して乾いてきたしょうがを清潔な保存容器に入れる。

② 赤梅酢をひたひたになるまで加える。

③ 赤梅酢を入れてから半日後には色が落ちつく。

④ 冷蔵庫で保存する。保存期間の目安は半年から1年ほど。

重ならないように並べて干す。ひたひたになるよう赤梅酢を入れて空気が入らないよう落としラップをする

冷やし中華にたっぷりのせて

梅酢入り梅干しごはん

梅干しを入れてごはんを炊くと、夏のお弁当が傷みにくいと言われます。梅干しだけでなく、梅酢も入れて炊くと、ごはんがモチモチ食感になりますよ。

実際、梅酢を入れる以外の条件を同じにして、ごはんを炊いて食べ比べてみました。明らかに梅酢入りのごはんがモチモチになりました。

モチモチ食感のごはんは冷めてもおいしいのでおにぎりやお弁当にも

【材料】

・米 2合

・水 2カップ (梅酢・酒分の大さじ3減らす)

・梅酢 大さじ2

・酒 大さじ1

・梅干し 2~4個(大きさによる)

・白ごま 大さじ2

・かつおぶし 1袋(2.5g)

【作り方】

1.米を洗い、浸水する。

2.梅酢・酒分の水を捨て、梅酢・酒を入れ、よく混ぜる。

3.梅干しを入れ、通常どおり炊く。

5.炊き上がったら、梅干しの種を除きつぶしながら混ぜる。

6.白ごま・かつおぶしを入れて混ぜる。 (白ごまはすりつぶすとなおよい)

梅干しは先に種を外すと炊きあがって混ぜる時に楽(その場合、種も入れて炊く)。ごまはひねりごま程度にすりつぶすと良い。赤梅酢を使うとほんのりピンク色のごはんになる

大根の梅酢漬け

常に冷蔵庫に作り置きしている大定番の大根の梅酢漬けは、食事の箸休めにも、お茶うけにもおいしくいただけます。元々、米酢と塩を使って作っていましたが、梅酢でもできるのではないかと試作を重ねてできたレシピです。

ポリポリと箸が止まらなくなる一品

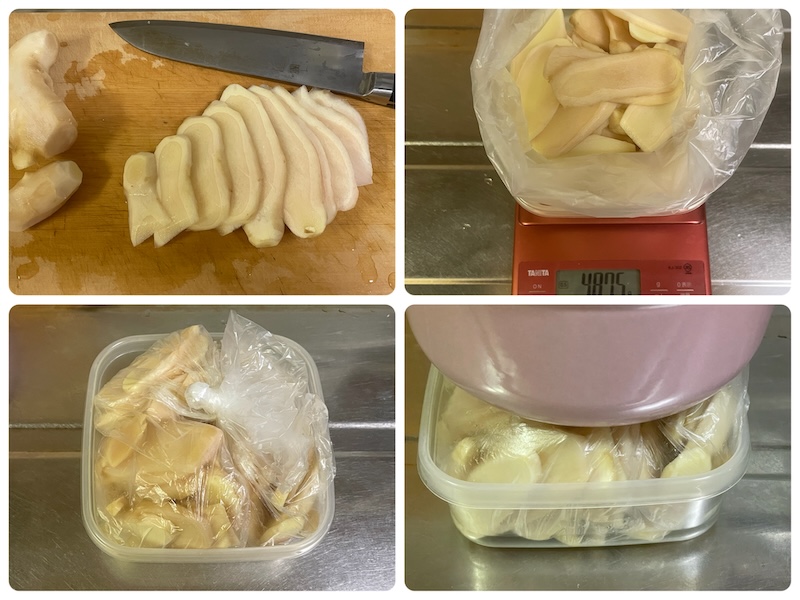

【材料】

・大根 約400g

・砂糖 30g(大さじ3.5)

・梅酢 60g(大さじ4.5)

・塩昆布 適量

【作り方】

1.大根は皮をむき、5mmくらいのいちょう切りにし、食品用ポリ袋に入れる。

2.大根を入れたポリ袋に、砂糖、梅酢、塩昆布を入れ、よく混ぜる。

3.ポリ袋から空気を抜き、そのまま一晩おく。

4.余分な水分を捨て、保存容器に入れる。

食品用ポリ袋を使い、クッキングスケールで調味料を足すと計量スプーンなど使わずに済む。調味料を入れ混ぜた後はしっかり空気を抜くのがコツ

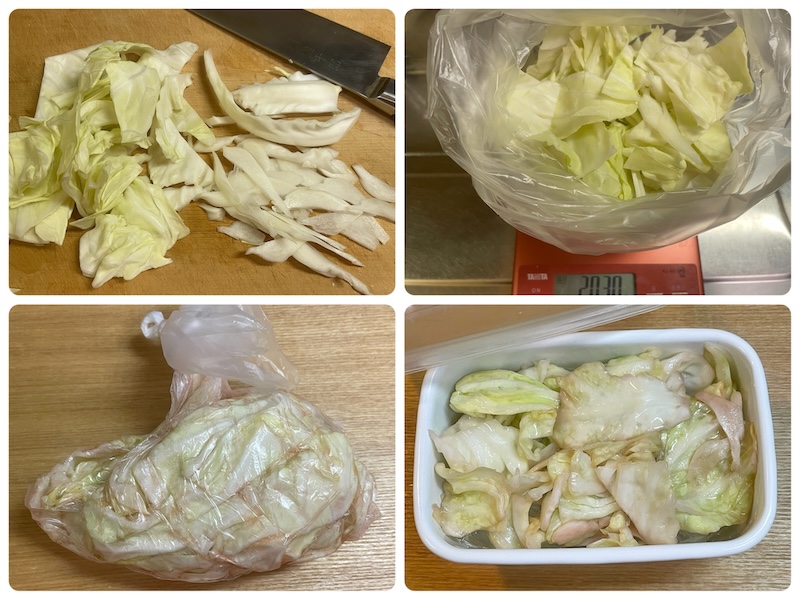

キャベツの梅酢浅漬け

浅漬けに梅酢を使ったらどうだろうと作ってみたのが、キャベツの浅漬けです。簡単ですぐ漬かるので思い立ったらすぐでき、食卓の一品になります。

サラダ感覚でいただける一品

【材料】

キャベツ 約200g

梅酢 大さじ3

砂糖 小さじ1

【作り方】

1.キャベツは葉脈の軸を除いてざく切りにする。

2.葉脈の軸は斜め薄切りにする。

3.ポリ袋に、切ったキャベツと調味料を入れ、全体にいきわたるようにする。

4.ポリ袋の空気を抜いて口を縛り、冷蔵庫で2~3時間寝かせる。

葉脈の芯も斜め薄切りにすればおいしくいただける

しょうがの梅酢漬け

『美味しんぼ』16巻「飯の友」に出てくるしょうがの梅酢漬けってどんなものだろうと想像で作ってみました。紅しょうがより味がまろやかで見た目も優しくピンク色になるようにし、そのまま食べられるよう切り方も工夫しました。

箸休めやお弁当の隅に入っているとうれしい

【材料】

新しょうが 約100g

梅酢 100ml

【作り方】

1.新しょうがは2mmの薄切りにする。

2.薄切りにした新しょうがを熱湯に20秒ほどつける。

3.水気をしっかり切り、容器に入れて、ひたひたになるよう梅酢を入れる。

4.梅酢を入れた表面に落としラップをする。

5.冷蔵庫に入れて12時間後ぐらいから食べられる。

熱湯から上げた後はしっかり水気を切ること

梅干しに使う赤しそのストック術

レシピとは別に、梅酢のとっておき活用術として、赤しそのストックに梅酢を使う方法を紹介します。

梅干しを毎年つけていると、赤しその入手に悩まされます。赤しその出回る時期は限られているからです。梅干しを漬け、梅酢が十分上がったタイミングで赤しそが手に入るといいのですが、タイミングよく入手できるとは限りません。

スーパーにたくさん並んでいる時に梅酢が十分上がっていないということもしばしば。今までは何とか手を尽くして毎年手に入れてきました。

そこで、赤しそを下処理した後、前年の梅酢につけておいたらどうだろうと思いつき、 試してみました。これが大成功でした。梅干しも常温保存できる15%の塩分で漬けているため、下処理し梅酢につけた赤しそも常温で保存しました。

これで赤しその入手に悩まされなくなりました。

2回に分けて赤しそを入手。しっかり空気を抜いて保存

(最後に)

梅酢ってどう使ったらいいんだろうと悩んでいた頃が噓のように、今では梅酢をいろいろ使っています。梅酢を使う定番料理が増え、食卓が豊かになりました。梅エキスも体に取り込めているような気がします。もっと気軽に調味料の一つとして使いこなしていこうと思います。きっとまだまだ工夫をすれば梅酢を使ったレシピができると思いますので、これからも梅酢レシピにチャレンジしたいと思います。

生活マガジン

「森ノオト」

月額500円の寄付で、

あなたのローカルライフが豊かになる

森のなかま募集中!