包括的性教育を知っていますか?

「包括的性教育」や「おうち性教育」といった言葉を目にしたことはありますか。関心を持って本を読んだり、実践されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

包括的性教育とは、ユネスコやWHOなどの世界の機関が共同して出した国際的な性教育の指針です。これまでの「カラダの話」を中心とした性教育ではなく、ジェンダー平等や性の多様性などを含む、人権尊重を基本とした教育のあり方を指しています。

キーコンセプトは8つ。

1.人間関係 2.価値観、人権、文化、セクシュアリティ 3.ジェンダーの理解 4.暴力と安全確保 5.健康とウェルビーイング(幸福)のためのスキル 6.人間のからだと発達 7.セクシュアリティと性的行動 8.性と生殖に関する健康

これは、私が受けてきた性教育の外側をぐるりと囲むようなコンセプトでした。そして、今を生きる上で必要な情報や考え方がたくさんある気がしました。

カワセクという団体について

私がたずねたのは、「かわさき包括的セクシュアリティ教育ネットワークCsexologue(セクソローグ)」、略してカワセクのみなさんです。カワセクは、川崎市で包括的性教育を発信し、川崎に関わるすべての人が等しくその教育を受けられるようにと活動している市民団体です。Csexsologueとは、Cse(Comprehensive Sexuality Education=包括的性教育の略称)、Sexlogy(=性科学)、logue(ダイアローグ、モノローグといった対話などの意味を持つ言葉に使われる英語の接尾辞)といった言葉を一つにしたカワセクさんオリジナルの言葉だそうです。

この日集まってくれたメンバーの4人。左から原麻美さん(ベーちゃん)、土井希実さん(のんさん)、柳田正芳さん(やなぎーさん)、滝島泳未子さん(えーちゃん)。お互いをあだ名で呼び合います。カワセクのロゴにちなんだにっこり笑顔でポーズ!

メンバーは現在、助産師、小学校教諭、会社員などさまざまなバックグラウンドやスキルを持った13人です。もともと情報交換や勉強会が目的で集っていたみなさん。日常生活で川崎に関わるすべての人が、包括的性教育にアクセスできるようなまちを目指して、性教育を発信していきたいと、2021年から活動しています。

助産師の土井希実さん(以下のんさん)は、「地域の人が地域の人に性教育をして、それが循環していくかたちがすごく大事だと思う」と話します。子どもたちが「性に関することを誰かに聞きたい」と思った時、二度と会えないかもしれない人に話を聞くよりも、身近に住んでいたり、あそこに行けば会える、話せる、性のことを相談できたりするような、地域に根ざした性教育のあり方を目指したいということから、川崎という地に足をつけた活動をされているそうです。

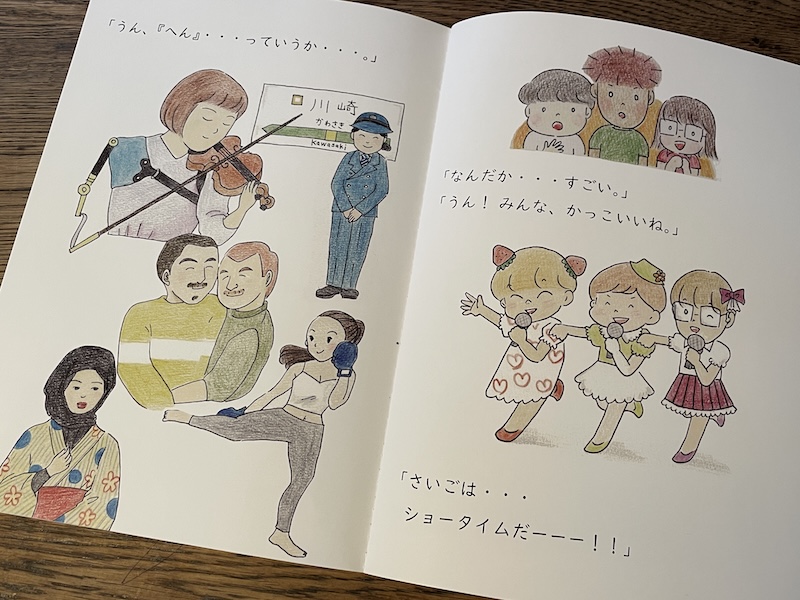

カワセク発足後、みなさんがすぐに取り組んだのは、オリジナルの絵本づくりでした。タイトルは『ゆめのかなうまち』。

アイドルを夢見る主人公のゆめは、にじいろのかもに誘われ、「自分らしさをかなえることができる町」を訪れます。まわりが決める「男らしさ」「女らしさ」「ふつう」ではない、「自分らしい」の大切さに気が付いていきます。自分のことも誰かのことも大事にできるようにという願いが込められた一冊です

さまざまな場所で『ゆめのかなうまち』の読み聞かせをし、川崎市の図書館等へ寄贈活動をしてきました。本書を手に取ってみたい方は、カワセクのHPにて、閲覧・貸出のできる施設を確認し、ぜひ足を運んでみてください。

また、依頼を受ければ教員向けや、生徒向けの講演・研修を学校に届け、年に1度、「カワセク ゲストトーク」を、年に2度、「かわさきー教員×地域の大人ー性教育ラウンドテーブル」といったイベントを開催しています。いずれも川崎市の市民館やコワーキングスペースなどで開催されています。他にも、地域のマルシェやフォーラムへのブース出店やワークショップの開催などを通して、たくさんの方々へ包括的性教育を伝えてきました。

今回、私は、2025年9月28日、麻生市民館の会議室で行われた「第4回かわさきー教員×地域の大人ー性教育ラウンドテーブル」に参加しました。

どうしたらたくさんの人々に包括的性教育を届けられるのだろうか。さまざまな角度からの話し合いがありました

性教育をしたいけど、何からはじめていいかわからない。今、子どもたちはどうやって「性」のことを学ぶのだろう?そんな疑問や悩みを、性教育活動を行っているゲストの方々と、保護者、学校教員、助産師など、さまざまな立場のメンバーがテーブルを囲み、悩みや葛藤を話し合いました。

ゲストの一人は、森ノオトでも取りあげられた、母子支援活動家として助産師、小学校の先生、団体「あゆみYELL」の代表を務める大庭美代子さんでした(手前)

もう一人のゲストは、1つぶの種まきという団体を運営し、「5歳からはじめられる性教育」を届ける活動をしている武市梨絵さん

性教育という言葉の持つハードルと大人の意識

包括的性教育は、性や権利、人権、身体と心、人間関係や社会との関わりなどを年代別に深めながら体系的に学ぶ教育です。その一環で、海外では例えば、自分の性器を鏡で見て平常な状態を認知しておくという内容もあるそうです。

カワセク代表の柳田正芳さん(以下やなぎーさん)は、「同じことを今の日本でおこなったら、子どもに破廉恥なことを教えるけしからん教育だ!となってしまうと思いますが」と前置きしたうえで、「この教育の意味を理解するのに一番鍵となるのは、権利の概念がいかに理解できるか。身体権という、その人の体はその人のものって感覚が分かっていない人たちから見ると、小さい子どもに変なことを教えるけしからん教育だと誤解されたりする。まず『権利』そのものを個人個人が理解する、大人の意識変革が必要です」と話してくれました。

性教育というと、わだかまる大人がいるというのは昔からある問題で、「寝た子を起こすんじゃないか」という考え方が根強くあるそうです。しかし、包括的性教育は、「人間関係」からはじまる8つのキーコンセプトを見てきたように、そもそも人権尊重を基本とした教育のあり方です。

やなぎーさんは、「包括的性教育を通して、みんなが権利、人権、多様性の中で一緒に暮らしていくというのは、どういうことなのかが分かってくると、社会全体に何か変化が生まれてくるんじゃないかと思っている」とも話します。「人権の感覚がもっと分かっていれば、自分たちの日々の生活がもっと楽になる部分があるはずなのに、なかなか理解が進まない……そうすると、そこに溜まっていく負のエネルギーみたいなものが、より立場の弱い人たちに向かって暴力というかたちで吹き出してしまっている」と。ヘイトスピーチ条例を全国的にも早い段階で作った川崎市で活動する意義を含め、包括的性教育を通して、世界中どこにでもあるような問題の解決や、私たちが暮らす社会全体がどうしたらよくなるのかという思いを語ってくれました。

学校教育と包括的性教育について

小中学校の学習指導要領では、「妊娠の経過は取り扱わないもの」とされています。いわゆる「はどめ規定」というものです。「性交」を教えられないわけではありませんが、教えることが避けられる傾向にあるそうです。学校の性教育で教えられる内容が狭められ、子どもたちが性を学ぶ機会を失う原因との指摘もあります。

小学校教諭の原麻美さん(以下ベーちゃん)は、「小学校5年生になると、理科で『ヒトの誕生』を学ぶ授業があり、子どもたちからは、当然、『どうやって受精するんですか?』という質問が出る」と言います。「子どもの自然な疑問として出てくるのに、理科の授業内で教えることができない。そうはいっても大事な質問。校外から専門家を呼んで、その大切な疑問に答えられる時間をつくりたい」と、話してくれました。ベーちゃんは、自身の勤める小学校で、1年生から6年生までが包括的性教育を学ぶプログラムを作成し、実践中だと言います。ベーちゃんの勤務先では、教職員の熱心な思いと、保護者の理解、校長先生の判断があって、包括的性教育を学校で教えることが実現したと言います。

カワセクの小学校での活動風景。こうした試みは、学校側からだけではなく、保護者から声を上げるかたちで実現へとつなげることもできるようです(写真提供:カワセク)

小学校養護教諭の滝島泳未子さん(以下、えーちゃん)は、「保護者の立場であれば、学校側やPTAに『性教育に関心がある、学びたい、どうしたらいいんだろう?』と声を上げてもらうことが大事」と話します。保護者が関心を持っているということが学校に伝われば、学校は取り組みやすくなるそうです。親だけで性教育を全部抱え込もうとせず、学校や地域などいろんな人を巻き込んで、一緒に学べる機会をつくっていってほしいと話してくれました。

川崎市には健全母性育成事業や性感染症予防事業、夢教育21推進事業など、包括的性教育を学ぶための財政支援がしっかりあるそうです。

のんさんは、「せっかく予算のいいシステムがあるのに、全ての人が知らないのがとても問題です。使える制度があっても申し込みがない状況はとてももったいなく、学校にいて性教育を受けられる人と受けられない人が生じてしまうということがとても問題だなぁと感じています」と話してくれました。

「学校は教えてくれない」と思うのではなく、保護者としてだったり、地域に住まう大人としてだったり、さまざまな立場から声を上げれば、自治体の予算を活用して、学校やPTAで子どもたちに包括的性教育を届けるということができるのです。「知りたい」「伝えたい」という声をとにかくあげるということが今必要とされているようです。

おうち性教育はどんなことができたらいい?

私たちが、家で子どもたちにできることって何かあるでしょうか。

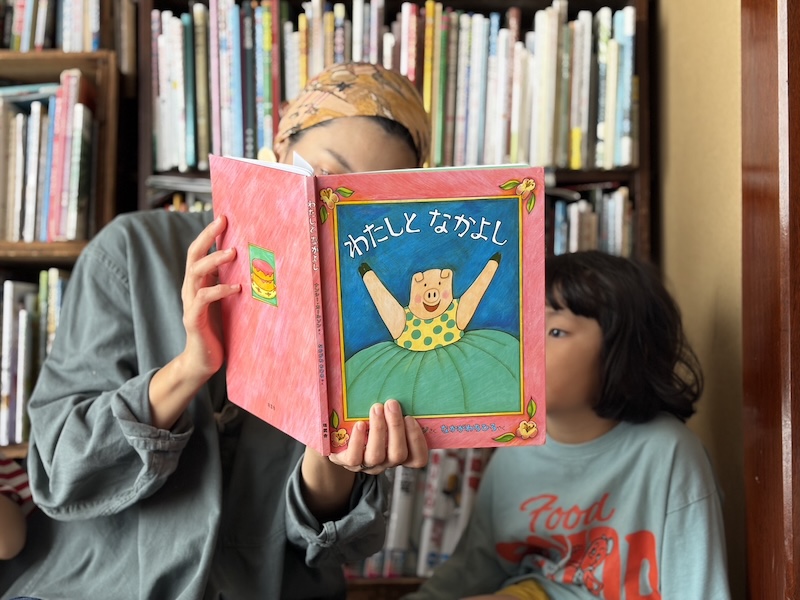

まずおすすめいただいたのは、絵本。「わが子を見て、今だ!というタイミングというのは、お家の人が一番わかります。読み聞かせでも置いておくだけでもいいと思います。『性教育』と身構えることなく、一緒に見る、一緒に読むというのが性教育の一つのかたちなのではないでしょうか」と、ベーちゃんが教えてくれました。

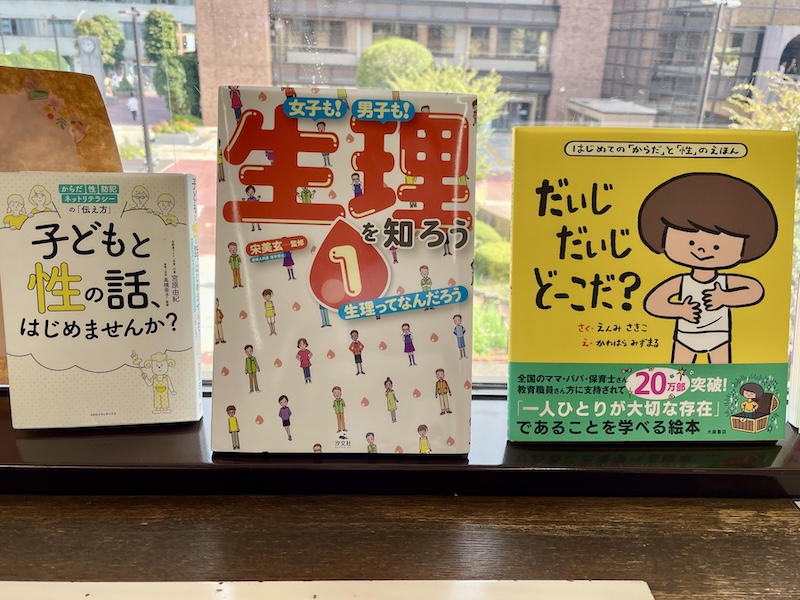

今、書店の児童書棚では、性教育関連のコーナーができるほど、子ども向けの本がたくさん出版されています。例えば、『だいじだいじどーこだ?ーはじめての「からだ」と「性」のえほん』(作:遠見才希子、絵:川原瑞丸、発行:2021年、大泉書店)は、3、4歳の子どもと一緒に読める、まさに「はじめての性教育」の絵本としてベストセラーになりました。この他にも、『性の絵本ーみんながもってるたからものってなーんだ?』(著:たきれい、監修:高橋幸子、発行:2021年、KADOKAWA)や『女子も!男子も!生理を知ろう』(監修:宋美玄、発行:2020年、汐文社)などが、カワセクのイベント会場にて紹介されていました。

「かわさきー教員×地域の大人ー性教育ラウンドテーブル」にて閲覧用に並べてあった本

やなぎーさんからは、例えば、「おむつを変えてもいい?」と声をかけてからおむつ替えをしてはどうでしょう?という提案がありました。「0歳のうちから声をかけていると、小さい子たちは声をかけられていたことがわからなくても、ある年齢になれば、『今日は自分で髪の毛を洗うから、お父さん、お母さん、触らないで』と言える子どもになる」と。これは、「バウンダリー」という概念、「同意」という概念を伝えることに役立つそうです。バウンダリーとは、自分と相手の適切な境界線を意味する言葉です。自分を、そして相手を大事にできればおのずとできる適切な距離感ということです。

ジェンダーに関していえば、「夫婦が揃って子育てをしている家で、まず夫婦のあり方がジェンダー平等かどうかということが問われてきます。言葉でどんなに『ジェンダー平等!』と言っても、いつもご飯を作るのはお母さんで、お父さんは座って待っているだけというのを見せられたら、子どもはどっちのメッセージをより強く理解しますか」とやなぎーさん。家で普段、親が何をしているのかそのものが、家庭での性教育として一番大きいのではないかと話してくれました。

えーちゃんは、「親が子どもと、そして夫婦間での境界線をしっかり持ち、人権感覚を体現すること、それこそが子どもたちの人権感覚を養うんじゃないだろうか」と話してくれました。

カワセクでは、自身のお子さんを連れて集うことがよくあるそうです。子どもたちは赤ちゃんに対して「赤ちゃん触ってもいい?」「抱っこしてもいい?」と聞いてくれると言います。のんさんは、「ちゃんと同意の概念が育っているんだ」という実感と、大人が子どもたちにそういう関わりができているんだという実感が持てたと話してくれました。

カワセクのこれから

カワセクは、それぞれが仕事や家庭があって忙しい中、誰もが包括的性教育に等しくアクセスできるように、そして包括的性教育が根付くまちづくりを使命として活動する市民団体です。やなぎーさんは「カワセクという団体の火を絶やさないこと、止まらないで続けていくことが大切で、それは意外と難しいことなんです」と話します。「155万人が暮らす川崎市の中で、包括的性教育に関心があるのは13人だけなんて絶対にない!いろんな人が仲間になってくれて、団体としていろんなことができるようになれば」と、今後への思いを話してくださいました。

保育園における絵本の読み聞かせの様子。子どもたちがじっと聞いている様子が伝わってきます(写真提供:カワセク)

さまざまな人が集まるカワセクは、包括的性教育を通して、学校を、地域を、そして社会全体を問い、たくさんの人へ届くようにと、大きな旗を振っている団体です。

みなさんが何度も口にされたのは、「大人にこそ必要な教育である」ということ。今、この時代に、わが子は性教育をどう学べるのだろう?学校では教えてもらえない?親が教えるべきなのだろうか……私は、そんな漠然とした不安の中にいましたが、私たち大人は、子どもと一緒に学ぶことが大事だということがよくわかりました。

学校や幼稚園に直接、包括的性教育を届けたり、気軽に足を運べるイベントを開催する専門家集団が、ここ川崎にはいます。既に包括的性教育が、どんどん教育現場に届けられているという現状もあります。学校で学び、家に帰ってきた子どもたちの言葉を受け止め、どんな言葉を返すか、同じ目線で話ができるかというのは、大人たちの課題かもしれません。今、現場ではどんな教育が行われているのかを直接聞いたり、本の著者の話をダイレクトに聞ける機会が、こんなにも身近にあります。

包括的性教育に興味関心があるという人は、はためく旗を見つけ、足を運んでみたり、「興味があります」と声をあげることが、自分と、自分のまわりのみんなが包括的性教育にアクセスするための第一歩になります。みんなの心とからだの健康のために、人権教育であり、世界のスタンダードである包括的性教育をのぞいてみませんか。「知りたい」の声をあげてみませんか。

かわさき包括的セクシュアリティ教育ネットワークCsexologue

Instagram:https://www.instagram.com/kawasekucse/

Facebook:www.facebook.com/kawasekucse

イベント情報:

【これからのおとなたちへ 性別による「らしさ」にとらわれないために】

▪️日時

2025年12月7日 13:30開場 14:00開演 16:30閉会

▪️場所

メイン川崎場:慶應義塾大学新川崎(K2)タウンキャンパス

サテライト長崎会場:長崎県勤労福祉会館小会議室B

▪️お申し込み・詳細

https://kwsk-aster.peatix.com/

1つぶの種まき

https://1tubutanemaki.wixsite.com/mysite

あゆみYELL

生活マガジン

「森ノオト」

月額500円の寄付で、

あなたのローカルライフが豊かになる

森のなかま募集中!