住宅街や工業地の多い同地域で、自然に寄り添った保育をしていると聞き、どのように実践されているのか知りたくて、保育の現場を取材しました。(森ノオトライター養成講座2020修了レポート)

「冬場は焚き火をやっているから、 良かったらどうぞ」

電話で取材依頼をした私は園長先生からの予想外の“焚き火”というワードに食いついて、早朝から取材に伺うことを約束しました。

取材当日、迎えてくれたのは手作りの木の柵と、脇に咲く桃の花、ヤギ(通称:メエゴロウ)の鳴き声。こう 聞くとさぞかし田舎なのかと想像してしまうかもしれませんが、こんなところに!と驚くくらいの住宅街の一角に麦っ子畑保育園はあります。

ちょうど桜がきれいに咲いている園の全景。周りは住宅街で、道路に囲まれている。奥に見えるのが現園舎。手前の赤い屋根は旧園舎で、今は学童保育の場所となっている

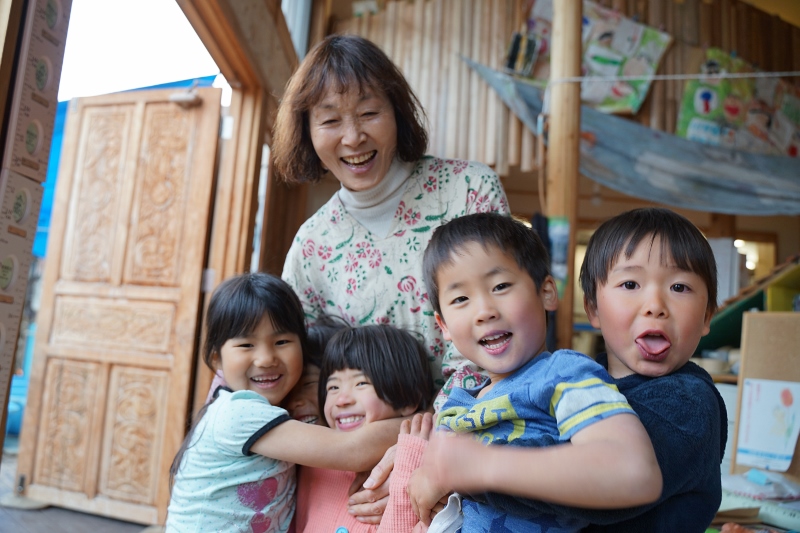

柵戸から中に入ると右手に大きな木の扉の園舎、左手にはヤギのいる園庭があります。暫くして子どもたちがちらほらと登園してくると、園庭の一角にある小屋の中へと入っていきます。

モンゴルのゲルを形どって自作で建てたという小屋の中には、真ん中に焚き火、それを囲んで薪をくべているおじさん(園長の夫で子どもたちからのんちゃんと慕われる大島則幸さん)と子どもたちという、まるで遊牧民族のような光景がありました。

一般社会からすると非日常的な焚き火ですが、麦っ子畑保育園では、冬の朝は暖をとるためにほぼ毎日おこなっている

麦っ子畑保育園は、1977年に園長の大島貴美子さん(通称:みこべ)が保育園に入れなかった親御さんの要望を受けて、たった一人の園児を自宅で受け入れたところから始まりました。「やるんだったら自分の好きな保育園を作りたいと思って」と園長。それ以前に勤めていた公立保育園では保育方針が自分とは合わないと感じた経験があったと言います。

「30歳から麦っ子をはじめたからもう何歳かしら」と笑う園長。子どもたちと過ごす中で大切にしていることは「いばらないこと、命をどう守るか、その子らしさを損なわないようにすること」

その後、徐々に増えていく園児数に合わせて場所を移転しながら、座間市で唯一の認可外保育園として、自然流保育という独自の保育スタイルで運営。 2014年までは、県や市からの助成金などを受けて運営していましたが、制度変更 を受けて、2015年からは認可園を目指すことになりました。

高校を卒業して同園でアルバイトで働き始めてから22年務めているという保育士の大山酉士(ゆうし)さん。子ども たちと過ごす時間はとにかく楽しいという。今でもまだ珍しく感じる男性の保育士さんですが、麦っ子畑保育園ではよく見かけました

「(麦っ子の)父母会が認可移行プロジェクトを立ち上げてくれて」と大島園長。認可園として必要な耐震基準を満たす園舎の建設のための資金、約9千万円の資金をクラウンドファンデイングなども利用して、父母と一体となって調達しました。

これまでの園舎と同じ敷地内に、現在の園舎を建設。2017年7月より認可保育園として再スタートしました。現園舎内はほとんどが吹き抜けで、丸太の柱の間には仕切り壁がなく、とても開放的な空間が広がります。床は杉無垢材のフローリングで壁は和紙貼り、一部にスギの間伐材が貼ってあったりと、自然素材で温かみのある気持ちの良い空間になっています。現在は園児67人(2020年3月末時点)。職員20名ほどで運営しています。

卒業生の親御さんである一級建築士さんが設計したという現園舎。入り口の大きな扉にはインドネシアの彫り物が施されており、園舎の屋根は全面芝の草屋根になっている

朝の取材を終えて、お昼前に再び訪問すると、園庭では今度は味噌づくりが始まっていました。

豆を炊き、つぶして混ぜて丸めて桶へ。大きい子も小さい子も一緒になって参加します。大きい子は慣れた様子で、まるめた団子状の大豆を桶へ投げ入れる作業も楽しそうにどんどんと進めていきます。

園庭で味噌の豆を焚く。大きい子が小さい子と一緒に順番を待ち、手をつないで作業に向かう

そうしているうちにキッチンからはお昼ご飯が。私も園児にまざって給食体験をさせてもらいました。

この日のメニューはかぼちゃのごはん(雑穀米)、青菜(春菊と小松菜)、かぶと春雨の煮物、手作りたくあん。お味噌汁は粟味噌と大豆の味噌と。野菜中心のメニューでとてもやさしい味のおいしいご飯でした。

麦っ子畑保育園では牛乳を飲みません。ごはんやおやつは肉・卵・砂糖を使わずに調理しています。煮干し、イワシ、キスなどの小さい魚は食べますが、給食の中心はオーガニックの季節野菜でつくられています。

小麦、大豆、魚、油などが食べられない子は粟味噌のお味噌汁だったり、サツマイモや米粉で代用したりしたおかずを食べます。水は座間市の水道水を利用していますが、雨の後や花粉の時期は静岡県三島市に汲みに行った沸き水を利用しています。麦っ子畑保育園では、このような無添加、低農薬、低アレルゲンの食材を使用したご飯、エアコンを使わない、合成洗剤は使わない、といった“自然流”※の保育を、「人間は自然に生かされているいち“動物”である」という考え方に沿って日々実践しています。

(※自然流育児という言葉は、大島先生と親交のある小児科医の真弓定夫先生の著書から。園の考え方もその内容から影響を受けているとのこと)

晴れた日は外でご飯。小さい子から順番に、自分で持って歩ける子はお皿を持って配膳してもらう

認可外のときに使用していた旧園舎は現在、学童保育に使われています。この園舎で保育園をしていた頃は、アレルギーやアトピーがあり食事など気をつけなくてはいけない子や、障害のある子も積極的に受け入れてきました。

認可園では自治体の選考によって入園者が決まるため、「認可園になることで、そういう子も自由に受け入れることができなくなったのがもどかしい」と園長。「いつかまたここで、そういう子どもたちも通える無認可保育園を別でやりたい」と強く語ります。

旧園舎の入り口。この日は新型コロナの影響で小学校がお休みだったため、小学生も朝から登園して一緒に過ごしていた

「ここは“生活の場で”園児も先生も“仲間”」だと園長は言います。

私は、ここで出会った子ども達の素朴な表情や、懸命にご飯を食べている姿、小さい子がおもらしした時に誰に言われるでもなく着替えを手伝っている様子などをみていて、麦っ子畑保育園の自然保育の形はこの子たちに現れていると感じました。大きい子、小さい子が分け隔てなく兄弟のように過ごしている様子も、核家族化や少子化が進む現代において、とても魅力的だと思います。

みんなで一緒にご飯の机を並べている。時間割はないようだけどみんなの中にはちゃんとあり、やるべきことを自ら取り組んでいた

最後に、これからの夢はなんですかと大島園長にたずねました。

「自然を師とする徹底的な保育は今はめずらしいけれど、今後はこれが普通というぐらいになっていってほしい。自然と共にあるのが当たり前の過ごし方だということが社会にもっと広がってくれたらうれしい」と園長。

保育園選びは、大切な我が子が親と離れて長い時間を過ごす大事な場所を見つけることです。麦っ子畑保育園のような自然派保育を実践している園に子どもを通わせたいと思う家庭も少なくないと思います。私もその一人です。

たくさんの子どもたちが、こうした“生きる力を育む”保育を受けられる場がもっと増えてほしいと切に願います。

生活マガジン

「森ノオト」

月額500円の寄付で、

あなたのローカルライフが豊かになる

森のなかま募集中!