最近、読書をしていますか?

最後に読んだ本は、なんですか?

本を読む人は減り続け、1カ月に1冊も本を読まない人が6割以上にもなるというこの時代に(令和5年度「国語に関する世論調査」調べ)、横浜市青葉区鴨志田町に小さな本屋さんができました。

名前は、本屋小鳥。このお店を開いたのは、梶田亜由美さん。いまお読みのローカルメディア「森ノオト」の前編集長で、わたしの大切な友人です。

梶田さんはどうして今、このまちで、本屋さんを開こうと思ったのでしょう。そしてこれから、本屋小鳥はどんなふうに羽ばたいていこうとしているのでしょうか。開店から1年を迎える頃、じっくりお話を伺いました。

縁側から入る、ちいさな「町の本屋さん」

手を振る店主の梶田亜由美さん。たくさんの草木にかこまれた、かわいらしい佇まいのお店です

小鳥の看板が目印です。お店のオープン日はInstagramでチェックを。本店来店時は予約が必要です(写真提供:本屋小鳥)

「やっほ〜、ようこそようこそ〜!」梶田さんは今日も笑顔で迎えてくれました。

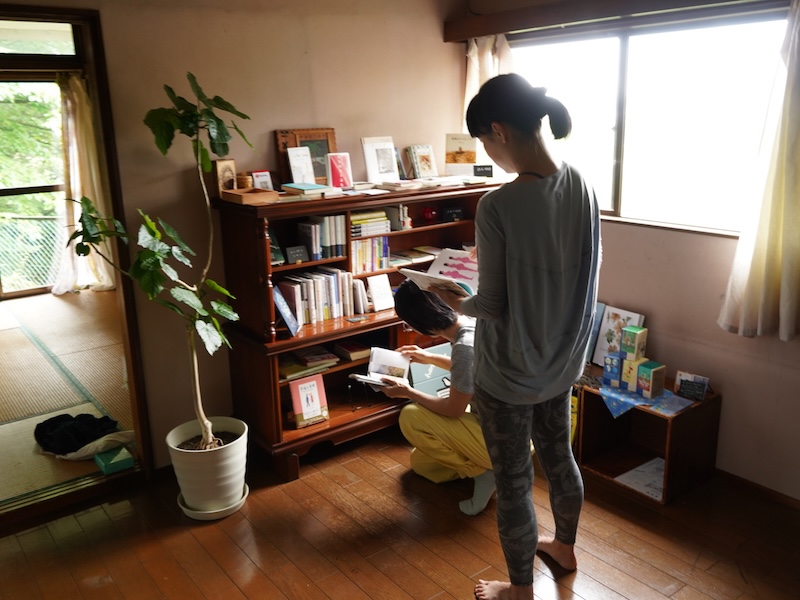

本屋小鳥は、梶田さんの自宅の一室を開放してつくられているお店です。家を建てる際、建築家さんに「いつかはここで本屋さんを」と伝え、縁側から直接入れる部屋をつくってもらったのだそう。

選書した本が丁寧に並べられた本棚の一部。ところどころに置かれている梶田さんセレクトの文房具や雑貨一つひとつにも、エピソードがあって楽しい

5坪にも満たないこじんまりとした部屋の中に入ると、色とりどりの本が所狭しと並べられています。エッセイ、小説、日記、絵本、家事、育児、手仕事、ごはん、働き方、ことば、世界の暮らし……。何百万部のベストセラーというわけではないけれど、誰かの心にきっと届く予感をまとった本たちがなんとも誇らしげに並んでいる本棚の美しいこと。

「小鳥のように羽ばたき生きるための本」をコンセプトにセレクトされた本は、タイトルや装丁を眺めているだけでもワクワク。近年増えている「ひとり出版社」や「独立系出版社」とも呼ばれる、小さな出版社の個性的な本の取り扱いが多いのも印象的です。

「仕入れているのは、家の本棚にあったらうれしいな、本棚に差し込みたいなって思える本にしているの」と梶田さんは笑顔です。

「本屋小鳥」で本を買う

本屋小鳥の公式Instagramには、並べている本のことや、尋ねてくるお客さんたちとのやりとりが日記のように綴られていて、とてもすてきです。

女の子の生まれたパパさんへと絵本を

あなたがこれだと言うからとその本を

あの人がよいと言うその本を

旅の飛行機で読むのだと物語を

自然を愛した人の紀行を

子どもと旅行したいからとその絵本を

コメントからは本を買っていった人たちの暮らしが透けて見えてくるようです。

本屋小鳥のInstagram。出店情報の他に、人気の本の紹介、本を介してのお客さまとの会話、本屋店主としての日々が綴られています

不思議なことに、本屋小鳥にやってくるのは、必ずしも読書家の人ばかり、というわけではなさそう……?

むしろ、本からしばらく遠ざかっていた人、子育てや忙しさがひと段落して本をもっと読みたいと思ってはいるけれど、どうやって本を選んだらいいか迷子になっている人、そういう人たちもたくさん足を運んでいる様子がうかがえます。

大手書店とは違って話題の本が必ずしも並ぶわけではない「本屋小鳥」。それでも日々訪れる人が増え、ファンが広がっているその背景には、店主・梶田さんが大切にしている「暮らしの中で本を読むこと」への思いが、ここに息づいているからーー私の目にはそんなふうに映っています。

「本の花束」の活動で見つけた小さな種

どうして本屋さんに?と尋ねると、梶田さんは、本屋小鳥を開くきっかけの一つに、「本の花束」での活動があるのだと教えてくれました。

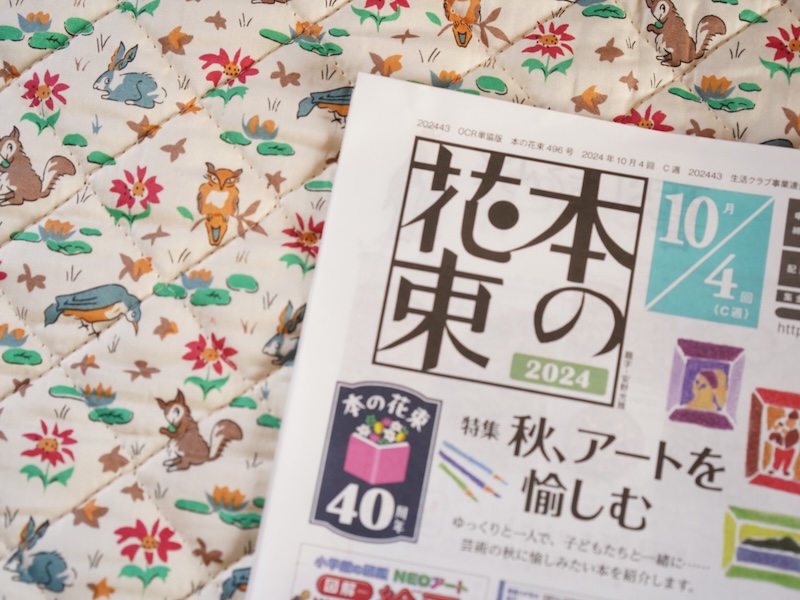

「本の花束」というのは、生活クラブの組合員向けの書籍カタログのこと。組合員で構成された「本選びの会」の人たちが選書をし、毎月たくさんの本を豊かな言葉で紹介しています。

梶田さんが、出産後、本屋さんに気軽に行けない日々の中で楽しみにしていたというのが、この「本の花束」でした。

「この本のカタログは食べ物のカタログと一緒に届くんです(笑)。生活の延長線上に本がある、ということを感じさせてくれる、生活の気配が混じり合う感じがとっても良くて」

「本の花束」を心待ちにする日々を過ごす中、ある日、メンバーの募集のお知らせが出ていることを知ったのだそう。下のお子さんがまだ小さく迷ったものの「あゆみちゃん好きそうだからやってみたら?」と友人に背中を押されてエイっと応募を決め、梶田さんは2019年から、本選びの会の活動に参加するようになりました。

月に1度発行されている「本の花束」のカタログ。毎回、多種多様なジャンルの書籍が掲載されています。組合員は紹介文を読んで注文ができるシステム(写真提供:本屋小鳥)

「『本選びの会』で私が所属する“暮らし部会”ではメンバーがそれぞれに月十冊前後を読み、評価します。毎月の会議では、お互いに感想を語り合う時間があるのですが、私はその時間が好きなんです。 それぞれの感想を聞いていると、その人の暮らしがふと透けて見える瞬間があって。

しているのは“本のレビュー”のはずなのに、その人の人生観や生活観などが、その本を通して語られているように感じることがあるんです。 本って、そして読書って、“暮らしの地続き”にあるものなんだな、ということを実感するようになりました」

「本の花束」の活動の中でもう一つ幸せだったのは、本が人と人とをつなぎ、豊かな関係性を生み出すと実感できたこと、と梶田さんは言います。

「紹介文を読んで興味を持った人が実際に購入をしてくれている、という事実が励みにもなっていました。”この本をぜひ読んでもらいたい”という純粋な思いで紹介した本が、こんなふうに誰かの心にちゃんと届くことがあるんだ、ってうれしくて」

「年齢も住まいも仕事も、バックグラウンドも、全く違う人たちと、”本が好き”という一つの共通点で出会う時間はとても幸せでした。自分では読まないような本とめぐりあうきっかけにもなって。本を介したやりとりの中で、一冊の本からこんなにも豊かなつながりが生まれるんだ。知らない本に出会うって楽しい、人に本を届けるってなんて楽しいんだろうと思うようになりました」

「本の花束」のメンバーになり、だれかに届けるための本を読み続けておよそ6年。梶田さんは来年2026年に任期満了を迎える予定です。

編集長、本屋さんになる

任期が終わってしまっても、本の花束のような活動をなんらかの形で続けていきたい。できるなら個人活動として続けられたらいいなと願うようになった、という梶田さんは、2024年、森ノオトの編集長を離れ「リアル・ローカルな本屋さんを開く」、すなわち、本屋さんの実店舗をこのまちで開くという決断をしました。

「思えば、森ノオトの記事で、たくさん“一歩踏み出した人”を取材して、いろんな人のはじまりの物語を擬似体験してきたことも、私にすごく勇気をくれていたと思うんです。例えば、Honotokiki。背伸びせずに等身大で、今できる範囲から、何かはじめてみる。はじまりの時ってそれでいいんだなって思えた。それから、アナベル。どんなにすてきなお店も、開店後すぐにはうまくいかないのが当たり前、だから大丈夫、落ち着いていようって思えた。そして、そこここやentropy。好きなことを仕事にする=疲弊しない、むしろ癒やしやエネルギーをくれるんだ、という気づきがありました。BOOK STAND 若葉台、昭和書房、こどもの本のみせ ともだち、ローカルな本屋さんのお話もたくさん聞いて、その魅力に憧れたり、時には相談に乗ってもらうこともあったりもしました」

そして、やっぱり最後に背中をひと押ししてくれたのは、折々に読んだいくつもの本だったのだそう。

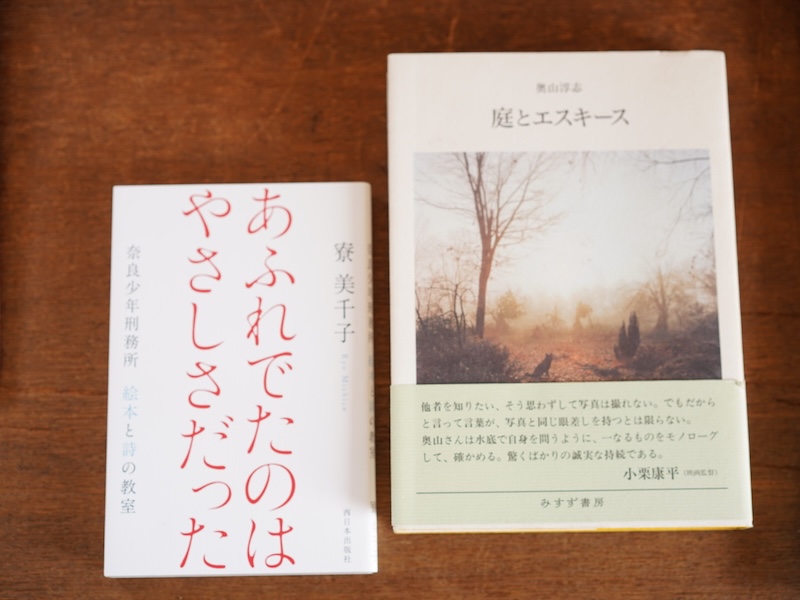

『あふれでたのはやさしさだった』寮三千子著、西日本出版社、『庭とエスキース』奥山淳志著、みすず書房

例えばこの二冊は、「どう生きたいかという道筋を照らしてくれる、こころに残る二冊」だった、と梶田さんは教えてくれました。

何をして生きていきたいんだろうと考える中で「私は、本を読む人のことを想像して、その人のために本を選んで、届けるということをしていきたい」そう思うようになった、と言います。

本屋デビューは、森ノオトが主催する地産地消マルシェ「いいかも市」(2024年9月)。まだ屋号も決まっていない中、事務局長の宇都宮南海子さん(右)に背中を押されて、ええい!と出店を決意したとか(写真提供:本屋小鳥)

「どんな生活をしている人?何に興味がある?どんな時に読みたい?その人の暮らしに想像力を膨らませて仮説をたてて、本を選んで、サジェスチョンをする、って、とてもおもしろい。私がやりたいのって、誰がどうその本を読むのかっていうことを考え続ける”リアリティのある本屋”なのかもしれないねぇ」と梶田さんは話します。

手に取るであろう誰かのことを想像し、本を選び、お店に並べるーーー

これってとっても、”編集的な視点”だなぁ、と私はしみじみ思うのです。

「本を手に取るであろう誰か」を思いながら選書する姿勢は、読者視点に立ってコンテンツを構成する“編集”そのものだし、本をただ並べるのではなく、「どんなテーマで」「どんな順番で」「どんな空気感で」置くかを考えるのも、“編集”そのもの。

長く森ノオトの編集長をつとめてきた梶田さんらしい、なんてぴったりな仕事なんでしょうか!

「出張本屋」としてまちに出る

本屋小鳥は、鴨志田の本店での営業の他に、地域のイベントやお店への「出張本屋」の機会も増えています。

大和市のハーブ園・AGRUさんの梅畑で行われた「梅まつり」の様子。「ちょうど梅の開花のタイミングもかさなり、梅の香りがほのかにただよう夢のような空間でした」(写真提供:本屋小鳥)

元・森ノオトライターでヨガ講師をしている新楽津矢子さんとのつながりで、町田市三輪町にある、やまのおうちでのヨガイベント「ヨガムドラ三輪2025」にも。定期的にここで読書会も開いています(写真提供:本屋小鳥)

2024年度の「あおばを食べる収穫祭」出店の様子。2025年も出店予定です!収穫祭のコンセプトにちなんで、「おいしい」や「循環する暮らし」をテーマにした絵本や書籍が並ぶ予定とのこと(写真提供:本屋小鳥)

いろいろな場所での出張本屋の中でも「それはそれは修行のようだよ(笑)、でもほんとうに素晴らしい経験をさせてもらっている」というのが、鴨志田惣菜店への出店です。

森ノオトの事務所と同じく青葉区鴨志田町に店舗を構える「鴨志田惣菜店」は、地域に愛されるお惣菜とお弁当の店。本屋小鳥は月に3日ほど出張店舗を出しています(写真提供:本屋小鳥)

お惣菜屋さんで本が並んでいるなんて、まさかお惣菜ついでに本を買うなんて、全く想定もしていない人たちに自ら話しかけて、会話の中からその人の「今」にしっくりきそうな本を選び、おすすめをする。

「お惣菜のついでに本を買ってくれる、って、生活の中に本がふと入り込んでゆくのを目撃できるようでとってもうれしい」。そんな梶田さんの言葉を聞きながら、私は、食べ物のカタログと一緒に届く「本の花束」のことを思い出していました。暮らしと地続きにある本選び、への思いは、こんなところでもつながっているのかもしれないな、と感慨深く思います。

鴨志田惣菜店での出店は、初めて会う人にどんな本が合うのかを探る、“小さなプロファイリングの練習の場”のようだなぁと私は感じます。

「本屋小鳥」の羽ばたく先に

「本屋小鳥を通じて、よい本と出会うきっかけを増やせたらうれしいな、と思っています。きっと、この本屋にたどりついて来てくれるのは、私とも似たような、暮らしの喜びやたのしみ、しんどさや悲しみを抱えている人なんじゃないかなと思っているの。そんな人たちが、日々の暮らしの中で“今読めてうれしい本”を届けられたらいいな。その人がその人らしく生きることを、本との出会いによって応援できたらいいなぁって。

大型書店ではベストセラーの陰に隠れて、探しきれないかもしれない本。好みの投稿ばかりが並ぶSNSでは見つからないような、未知のジャンルの本との出会い。それぞれの今の暮らしがじんわりと外へ広がってゆくような、そんなきっかけを本を介してつくっていきたいです」

年間約7万冊も新しい本が出版されるこの世界で、自分にぴたっとくる本とめぐりあうのはそうそう簡単なことではありません。溺れてしまいそうな本の海の中で「もしかして、この本は、あなたのための1冊かもしれないよ?」と、一緒に考えて、静かに寄り添ってくれる、本屋小鳥のような本屋さんがこのまちにできたことは、なんて幸せでうれしいことでしょう。梶田さんの選書って、もしかしたら「処方」に近いのかもしれないな、とふと思ったりもしています。かかりつけ医ならぬ、かかりつけの本屋さん、とでも言いたくなるような。

本屋小鳥のあゆみは、まだ始まったばかり。いつの日か「読む」「語る」「選ぶ・届ける」「書く」がクロスしていくような活動ができたらと、梶田さんは最後にちょっとはにかみながら教えてくれました。インタビューを終えてにっこり笑う梶田さんの背中にも、小さな羽が見えたような気がしました。

創業2年目を迎えた小さなまちの本屋さん「本屋小鳥」が、どんなふうに羽ばたいていくのか、そしてどこへ連れて行ってくれるのか、私はこれからもとても楽しみにしています。

本屋小鳥

本店の営業日や出張本屋の日程についてはInstagramをチェックしてください。

本店は、10:30-18:00の間で来店予約が必要です。

Instagram:https://www.instagram.com/bookskotori/

WEBショップ:https://bookskotori.stores.jp/

生活マガジン

「森ノオト」

月額500円の寄付で、

あなたのローカルライフが豊かになる

森のなかま募集中!