町田市金井の小さな小さな里山に佇む工房・La Mano(ら・まの)。わたしは昨年の秋にこちらを取材したご縁で、今年の春から月に1、2回、季節の移ろいやすてきな作品を生みだすみなさんを見つめ、撮影しています。

入り口を抜けると……木々のシルエットと落ち葉がまるで絵画のよう。今の季節は足元もたのしめる

上を見上げるとシンボルツリーである銀杏が秋のおめかししてお出迎え

La Manoはボランティアの方を中心に、いつ訪れても手入れが行き届いているので、木々や植物、畑では野菜が生き生きとし、とても良い気が流れているように感じます。

そんな環境の中、工房では、あたたかなスタッフが寄り添いながら、障がいのある方々の得意分野を生かし、日々美しい色合いの作品が生まれています。

その中でずっと心惹かれるアイテムがありました。それは……「草木で染められた、色とりどりの5本指くつ下」です。

実は、La manoでは年間約500足も販売しているそう!この魅力を興味だけで終わらせたくなかったので、染め方を教わってきました。「手」間をかけた丁寧な仕上がりをご紹介いたします。

こちらが今回ご紹介する草木染の5本指くつ下。「和」を思わせる上品な色は何で染めているのでしょうか……

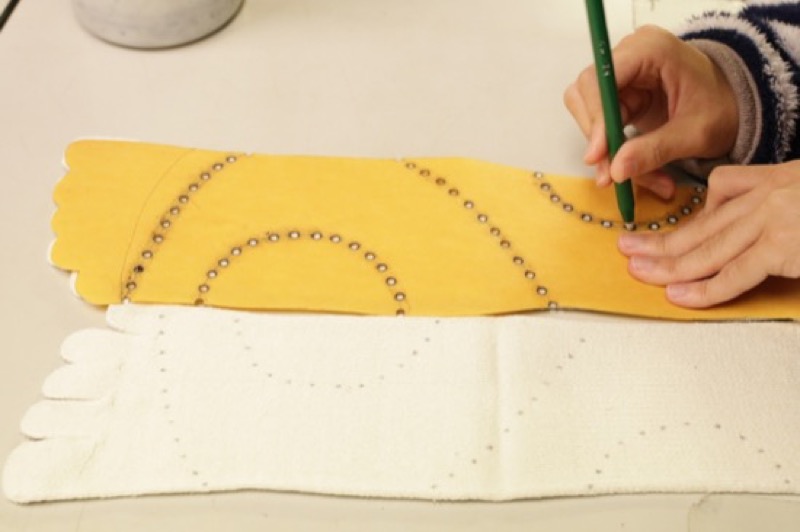

La Manoの5本指くつ下は綿とシルクがあり、こちらはシルク。まずくつ下にペンで「点打ち」をする

シルクは人間の肌に近いたんぱく質が主成分で、汗や湿気をすばやく吸い取り放出するのだそう。肌に優しく心地よい天然素材。わたしも持っているのですが、足の指が一本一本包まれ、さらりとして気持ちが良いです。

「点打ち」した点と点を糸でつなげ、最後はあて布の上から玉どめをする

つなげた糸をぎゅっと引っ張り再び玉どめ。かなりの力を要するため、ここはスタッフが担当

こっくり色づいた「巻き上げ台」と右手に持った「コロ」を使い、イメージした模様をつくるために糸をきつく巻き上げる

ここから染めに入ります。染料は……

インド茜の根っこ。煮出した後はこんな鮮やかは紅色に

からっからに乾いた玉ねぎの皮

重量比で、インド茜の根っこ・4:玉ねぎの皮・3の染料。水に茜と玉ねぎの皮を入れ、沸騰して20分後にふろしきで濾す(1番液)。さらに濾した茜と玉ねぎに水を入れ沸騰して20分後に濾す(2番液)。1番液と2番液を合わせたものがこの染料

一度お湯につけたシルクのくつ下を60℃の染料に入れて、手作業で20分色を入れていく。温度が高いため、冬場はよいが、夏場は大変なんだそう

20分後、水で洗う

染めの工程では、染料20分→水洗い→アルミ媒染液(染めるものの5%のミョウバンとお湯)20分→水洗いを2回繰り返す。

きれいに染まったくつ下を干す

乾燥後、ぎゅっと引っ張った糸や巻き上げた糸を丁寧にとる。はじめはコツが必要

点打ちの位置によって様々な模様に仕上がる。染料は左から徳島産すくも藍(綿)、刈安×鉄媒染(シルク)、藍×刈安(シルク)で染めたくつ下。

5本指くつ下をはくと、5本の指にバランスよく力が加わり、きちんと身体を支え、また、足の指をよく動かすことにより、血行もよくなり冷えやむくみなどの改善につながるそうです。

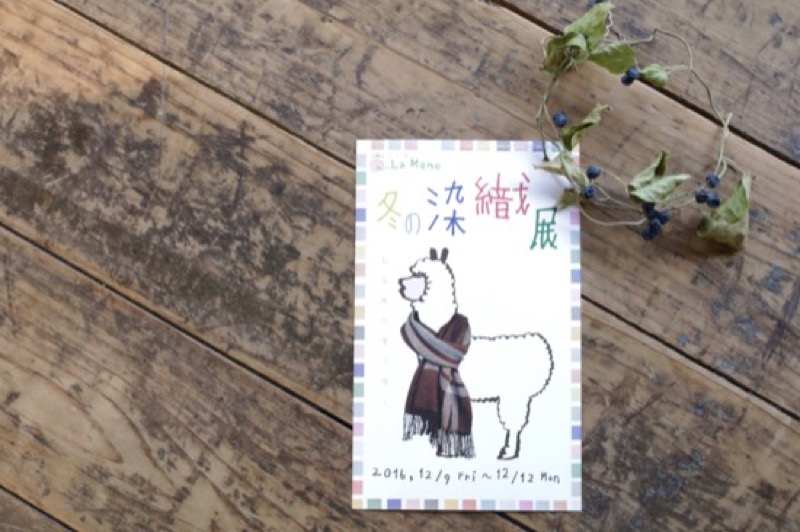

2016 La Mano冬の染織展。12月9日(金)から12月12日(月)まで。今回ご紹介した5本指くつ下の他にも、草木染めの糸や生地でしつらえた刺繍、織物、洋服など、自然の優しさと手のぬくもりを感じるセンスの良い品々が並ぶ

染織展の詳細はこちらをご覧ください。

お時間がございましたら、冬支度の前にぜひLa manoを訪れてみてください。

5本指くつ下はご自身用に。クリスマスプレセントやお年賀にも喜ばれそうですね。あたたかなくつ下でたくさんの笑顔がつながりますように……

クラフト工房 La Mano

〒195-0072東京都町田市金井5-14-18

TEL/FAX 042-736-1455

駐車場5台/または神奈川中央交通(バス)鶴川駅バスターミナル0番のりば(57系統)やくし台センター行き「金井クラブ」下車 徒歩5分

生活マガジン

「森ノオト」

月額500円の寄付で、

あなたのローカルライフが豊かになる

森のなかま募集中!