室内ではためく手ぬぐいたち

手ぬぐい作家として「sometae」のブランドを持つ近藤妙子さんの工房は、横浜市青葉区にあります。東急田園都市線青葉台駅から歩いて10分ほど、日当たりのよいその場所は、ちょっとレトロな雰囲気の漂う集合住宅の一室です。

玄関の扉を開けて真っ先に目に飛び込んできたのは、万国旗のように整然と並び、光を受けてはためく手ぬぐいたち。星やひょうたんやビックリマークや木や人型や、さまざまなモチーフが柄としてすり込まれた手ぬぐいは、まるで清らかな川の流れにさからわずにスイスイと泳ぐ魚のように見えました。それもそのはず、まず私の心をとらえたのは、深海魚をモチーフにした作品でした。

「これ、“店主と深海魚”っていう手ぬぐいなんです。ある古書店で、店主が詠む短歌をもとに作家がそれぞれの作品をつくるというイベントがあって。そこから生まれたのがこの1枚なんです」

作品について語りだしたら止まらない近藤さんです。

藍を思わせる濃いブルーに彩られた“店主と深海魚”。確かに、本を読んでいる店主がそこに居る

「びっくりマークをボーッと眺めていたら、それがうさぎに見えて。小さな連続した柄をつくりたいと思って生まれたのが、“うさぎ!!”」

「ひょうたんってのんきで可愛いなあって思って、ひょうたんにまつわることわざを調べてそこから型をつくったのが、“ひょうひょうひょうたん”」

「木のモチーフを柄として連続させたら、木が歩いているように見えたので“もりあるき”」

近藤さんが作品を一つひとつ解説してくれるのを聞いていると、思わずププッと吹き出してしまって、いつしか二人で笑い転げてしまいます。なんだか、何を見ても面白いものを連想して、可笑しくてゲラゲラ笑ってしまう、女子高校生のような気分になってしまいました。

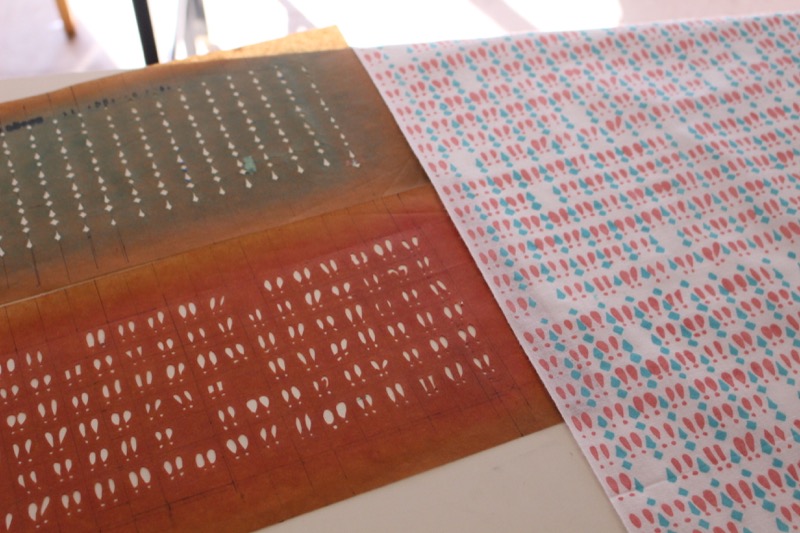

ユニークな作品は「型」におさまり、何度でも再現可能。まずは絵を起こし、水に強い洋型紙で版をつくり(原画をカッターで切っていく)、作品としてストックされる。現在は30くらいの型のパターンがあるとか

「私はもともと京都に住んでいて、学生時代は油絵を専攻していたんです。だけど、油、向いてへん。水に関わりたいなあと思って、卒業後は染色の仕事に就きました」

大阪の工場でボタンやレースを染めたり、京都の実家近くのシルクスクリーン工場で反物を染めたり、色を決める仕事をしていたという近藤さん。もっとも影響を受けたのは、伏見の手捺染の工場で配色のデータを決める仕事をしていた経験です。

「この染料を何グラム、という感じで配色データをためていく仕事をしていました。染料は0.01グラム違うだけで色が全く変わってきます。その時の経験が今に生きているのかな」

工場が暇になる8月には、自分で型紙を切って手ぬぐいを染めるようになり、京都の手づくり市などで作品を販売するようになります。仕事をしながら手ぬぐい作家としての活動をする日々が、5年ほど続きました。

配色データがぎっしりと書かれている「レシピ」をもとに、作品ごとに配色をしていく

「結婚を機に横浜に引っ越してきたのが4年前です。横浜といったら海! そんなイメージだったのに……」。海というより山、「丘の横浜」と呼ばれる青葉台で、引っ越し後、ほどなくして妊娠。しばらくは育児に追われる生活を送っていましたが、娘さんが2歳になるのを機に保育園に入園し、本格的に作家活動を再開します。

「手ぬぐいを染めて、乾かしている時間の合間を縫って、家事と育児を調整して、家と工房を往復して……イベント出店は土日のことも多いので、なかなかバランスが大変だけれども、夫が協力してくれているので、なんとかやっています」

板の上にさらしの布をのせていく。「切りっぱなしのさらしは扱いやすいし、手ぬぐいならば縫製も必要ないし。柄をつくること自体を楽しめるのがいいですね」

近藤さんが手ぬぐいをつくる手法は、「手捺染(なっせん)」というものです。染料とのりを混ぜて1枚1枚手で染め上げる、昔ながらの技法です。

最初に染料の調合をおこないます。ここで生きるのが、伏見の染工場で培った配色の技術。近藤さんのもとには膨大な配色データがあり、作品ごとに色のレシピがしっかり決まっています。

染める時には、板の上にスプレーのりをかけて、さらしの布の目に沿って板に張り付けていきます。この日染めてくれたのは“こけシルエット”という作品。1枚のさらしの布に型をのせて、その上に「紗枠(しゃわく)」という細かいメッシュの入った枠をのせて固定します。そこに、手ごま(駒ベラ)で色のりを端からのっけていって、ヘラで均一にのばし、色を定着させていきます。

濃い目のサーモンピンクの色のりを端からのせ、すばやくヘラで塗り込む。「のりの粘度が高すぎても色がのらないし、水分量が多くてシャバシャバだと滲む。その加減が難しいですね」

手際よく色を塗っていく近藤さんの姿をみていると、版画やシルクスクリーン、印刷の職人さんのようにも見えます。作家性は型づくりで発揮し、捺染は商人のように厳しい目で、その時々の気候や湿度に応じて仕上がりを調整しています。

“こけシルエット”のできあがり……と思いきや、この後にもさまざまな工程が

私が見させてもらったのは、色を調合し、型枠を置いて、染める工程ですが、手ぬぐいとして世に出るには、さらにさまざまな工程を経ます。「この後、いったん乾かしてから、アルカリ性の液体を塗って色素を定着させ、水で5〜6回洗います。最後に熱湯で色止めをして、ようやく完成です」。天気がいい日だと手ぬぐいは1時間もすれば乾くそうですが、雨が降っていると乾きが悪く、色がにじんだりと、なかなか思うようにいかないことも。染色が「水」と関わりの深い仕事であるというのも、よくわかりました。

2色刷りのものは、まず1色目の型を置いて染め、乾かしてから別の型を置いて色を重ねる。表現力がぐっと増す

近藤さんの工房には、あちこちにこけしや赤べこなどの郷土玩具が置かれていたり、可愛らしいキャラクターがあしらわれたお酒のワンカップが並んでいたり。

「郷土玩具って、めっちゃカッコイイ。私の仕事は染めるだけだけど、その前のモノづくりをしている方の仕事を尊敬しています」と、こけしを手に笑顔の近藤さん。手ぬぐい一つをとっても、その工程の多さに驚いてしまいますが、郷土玩具もまた然り。ものづくりをしているからこそわかる、その愛着、仕事への畏敬の念が、近藤さんのモチーフとなって現れているのだと感じます。

「お鷹ぽっぽ」と呼ばれる山形県の郷土玩具を手に持ち、にっこり。実は北原の実家近くでつくられている笹野一刀彫という伝統工芸品だ

「いつかは、大きい布を染めたい。ものづくりの“元”をつくっている方と一緒に仕事ができたら」と、作家としての夢を語る近藤さん。「油絵は観賞用だけれども、手ぬぐいは使うのが前提。誰かが使ってくれるのがうれしい」と、作家と職人の双方の要素を持つ手ぬぐい作家としての生き方を、満喫しています。

毎年つくっている「手ぬぐい暦」。今年は戌年なのでイヌイットをモチーフにしているという。これをモチーフにしよう! と決めたら、それについてとことん調べ、彼女なりのユーモアで形にしていく。これからもどんな作品を生み出していくのか、楽しみにさせてくれる作家の一人だ

生活マガジン

「森ノオト」

月額500円の寄付で、

あなたのローカルライフが豊かになる

森のなかま募集中!