私たちは、いつでも自分で選んだ本や映画を自由に読むこと、見ることができます。でも、自分以外の誰かが選んだ物語を紙芝居で観るということは、なかなか貴重な体験ではないでしょうか。紙芝居というライブを、子ども時代を経験した大人の私たちがどんなふうに楽しめるのかなと、ワクワクしながら半分はお客さんとして、半分はライターとして観にいくことにしました。

町田市民文学館「ことばらんど」では毎月第一金曜日10時半から11時半まで「紙芝居・大人の時間」が開かれている。ホームページには演目やおすすめポイントも書かれているので事前に確認してみては?

訪れたのは7月の第一金曜日。梅雨の真っ只中、蒸し暑い日でした。森ノオトライターの石﨑絵美さん、榊原悦子さん、佐藤美加さん(以下感想はそれぞれ石、榊、佐と記載)も誘って4人で紙芝居観劇です。

紙芝居を演じてくれるのは町田かみしばい サークル「ふわふわ座」の皆さんです。「ふわふわ座」は18年前に行われた町田市民文学館の紙芝居講座をきっかけにして生まれたサークルだそうです。

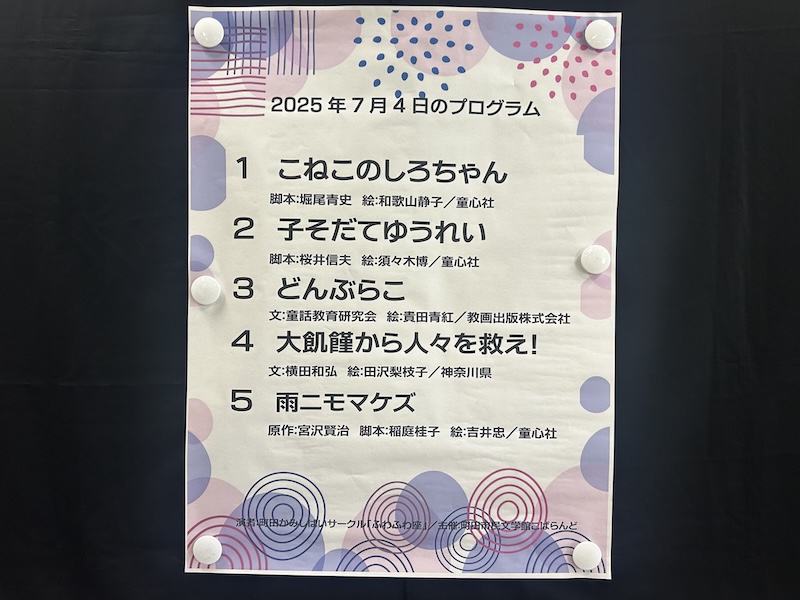

貼り出されたこの日のプログラム。スマホで写すお客様もちらほら。楽しみにしている様子がうかがえる

開場前。リハーサルや、ライティングの細かい調整など、文学館学芸員の山端穂さんも加わり最終仕上げ

10時の開場時間になるとお客様がやってきました。この日は一人で来ている人がほとんどでしたが、月によってはグループで訪れる人たちもいるようです。10時半になると部屋を暗くしていよいよ紙芝居が始まります。

トップバッターはかわいらしい猫のお話『こねこのしろちゃん』(童心社、堀尾青史 脚本/和歌山静子 画)です。猫の鳴き真似がとってもうまくて驚きます。そんな読み手さんと一緒に、聞き手側の私たちも猫の「ニャア」を真似する場面も。思わず笑いが漏れ、一気に場が和みます。

楽しいお話の後は、怪談話、『子そだてゆうれい』(童心社、桜井信夫脚本/須々木博 画)です。赤ん坊を置いて亡くなった母親が幽霊になって子育てをしようとする切ないお話です。お乳が出ない幽霊は飴屋さんで飴を買い、赤ん坊を育てようとしますが……。このお話に出てくる飴屋さんは京都にあるのだと読み手さんからのミニ情報。「京都行くときは探してみようかなあ」なんて旅行の予定もないのにちょっと楽しくなる自分がいます。

後ろの方でも見えますが、よりはっきり絵を見たい人、読み手さんとの一体感を味わいたい人は前の方の席を選ぶのがおすすめ。「紙芝居って読み手と聞き手の共同作業みたいですね(榊)」

<大人の楽しみ方ポイント①>

今回は声出しの参加や、「みなさん、知ってますか?」と問われる場面もありました。ここは子どもに戻った気持ちで、参加しましょう。ただ見ているだけでなく、参加型なのも紙芝居ならではの楽しさ

<大人のお楽しみポイント②>

紙芝居のメインのお話のほかに、紙芝居をどこで手に入れたのかや関連する本など、おまけのお話が入ります。みなさんの個性が感じられる時間。ちょっとしたお話が大人心をくすぐるのです

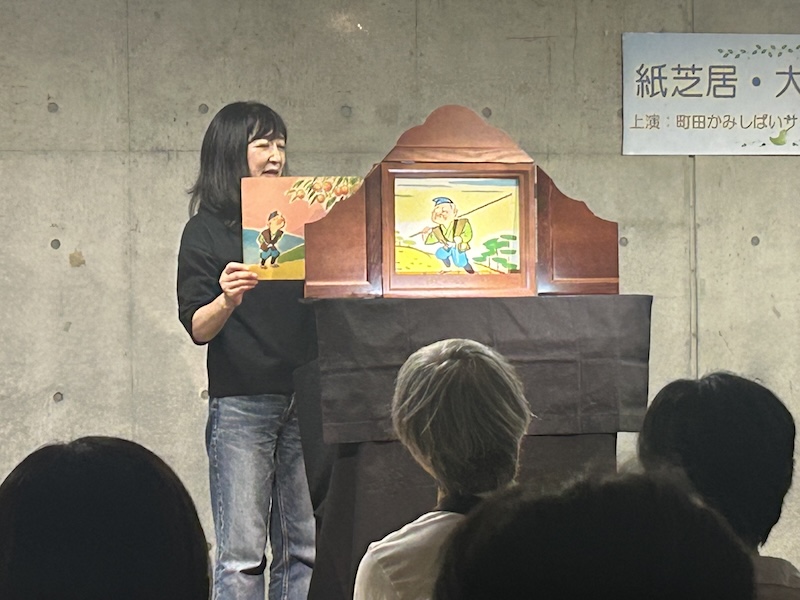

ここで、ガラッと変わって1954年に作られたというおよそ70年前の紙芝居が登場します。『どんぶらこ』(教画出版株式会社、童話教育研究会 文/貴田青紅 絵)です。桃太郎のお話かな?と想像しているとなんだか流れが違うよう。読み手さんの絶妙な間の取り方が、笑いを誘います。他の人も笑っているとさらにつられて笑いたくなる。これって一人で動画を見ていても味わえない感覚ですね。

紙芝居は 古本屋さんで見つけたものだそう。おじいさん、おばあさんの声が紙芝居から飛び出すようです。「絵に読み手さんの声が加わることで物語がより鮮やかに感じられる(佐)」という声も

<大人の楽しみ方ポイント③>

ちょっとマニアックな楽しみ方です。紙芝居は紙芝居舞台と呼ばれる木枠に入れて読まれますが、その枠の扉の開け方に注目です。演者さんが丁寧に扉を開けていく姿に目が引きつけられます。また、絵によって開ける順番も変えているのだそうです。まずはどんな部分を見せてくれるのか?閉じるときも最後まで見える絵はどの部分?要チェックです。「扉を開ける音にもワクワクした(石)」

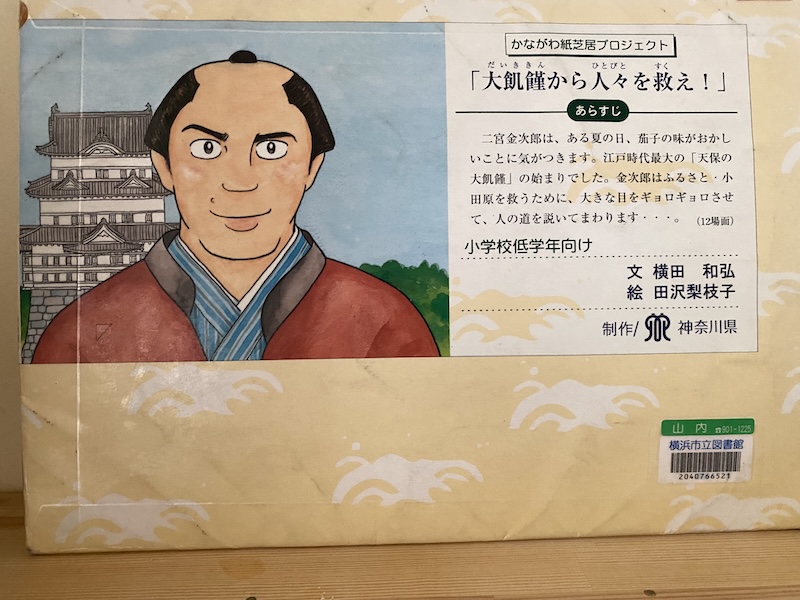

後半は考えさせられるテーマ『大飢饉から人々を救え!』(制作 神奈川県/横田和弘 文/田沢梨枝子 絵)です。このお話の主人公は二宮金次郎(二宮尊徳)です。この人についての情報、私の中では薪を背負いながら勉強している勤勉な人というものしかなかったのですが、実は農業に大きく関わっていた人であり、農村復興政策を指導した農政家だそうです。紙芝居では、天保の大飢饉のとき、自分たちだけご馳走を食べている武士たちを、大きな目で「ギョローリ!」と睨み付け、倉にあるお米を飢えで苦しんでいる人たちにわけるようにと説得します。大きな体で睨みをきかせて問題を解決していく金次郎。しびれます。スカッとします。令和の米問題を重ね合わせて見てしまいますね。

この紙芝居、とてもおもしろかったので図書館で借りて、もう一度読んでいますが、黙読より、やはり「ギョローリ!」と生の声でもう一度聞きたい

最後の『雨ニモマケズ』(童心社、稲庭桂子 脚本/吉井忠 絵)は宮沢賢治の伝記です。今まで、宮沢賢治の書いた物語に出会うことがあっても、本人についてはほとんど知らなかったなぁと気付きます。自然や土、農業を愛していた賢治の生い立ちを知ることで彼の書いた物語をまた違った視点から読めるようになるのかもしれないと感じました。

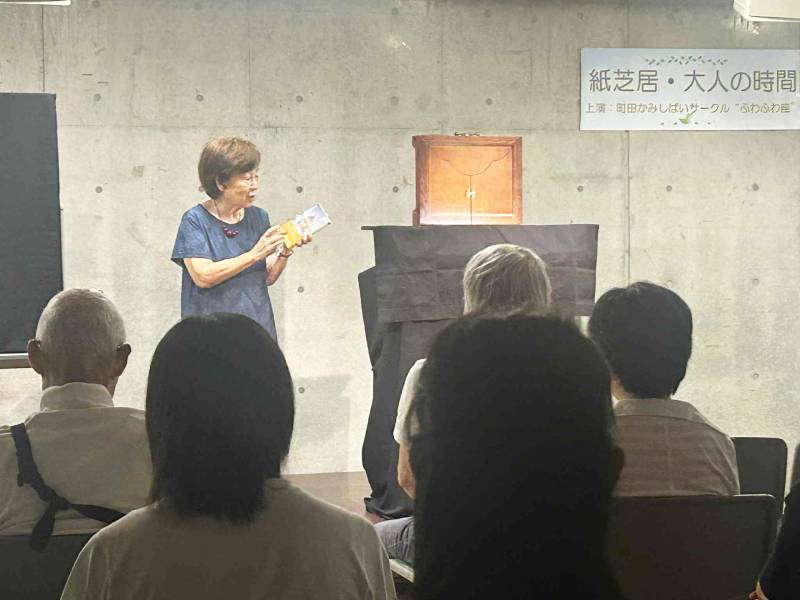

『雨ニモマケズ』を読んでくれたのは紙芝居研究家・実演家の森内直美さん。「ふわふわ座」のみなさんの先生です。森内さんは子ども向けの紙芝居を「こどもの国」で毎月第3日曜日に行っているそうです

森内さんは、 宮沢賢治について書かれた本とともに、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という賢治の言葉も紹介してくれました。「個人的には逆だと思っていたのでこの言葉には考えさせられた(石)」。私も宮沢賢治についてもう少し知りたくなり、早速関連する本を借りました。

<大人の楽しみ方ポイント④>

気になるテーマや言葉に出会うこともあるかもしれません。出会ったら図書館などでさらに深堀りしてみるのも紙芝居の余韻を味わえて◎。

森内さんに、紙芝居というと子ども向けの印象ですが、あえて大人向けのこの会を開いている理由を伺うと「大人がまず楽しんで感動すること。そして、それを子どもたちにそれぞれ伝えていってほしい」と言います。日本で生まれたという紙芝居。もっといろいろな場所で観られるといいのになあと思いました。

各々が読みたいものをいくつか選んで、ミーティングの時に季節感や全体のバランスなどを見てプログラムを決めるそう

「ふわふわ座」の皆さん。それぞれの個性が光る紙芝居でした。「紙芝居はただ観るのではなく、読み手さんのエネルギーを直に受ける感じだった(榊)」

10時半に始まって、約1時間。バラエティに富んだプログラムで飽きることがありませんでした。今回の紙芝居という小さな劇場では、子どものように「笑い」、母親として「共感」し、今の世の中に対するモヤモヤを皆で「共有」し(おそらくですが)、全世界の幸せについて考えるという「課題」をもらいました。心揺さぶられる1時間だったと思います。「ここに来ないと出会えない物語がありますから」と学芸員の山端さんは言います。みんなで観る紙芝居の価値はそこにあるのだと思いました。

最後に、町田市民文学館「ことばらんど」のいいところはそのあともゆっくり楽しめること。カフェコーナー、図書コーナー、そして展示会があればそちらも楽しんでいきたいところ。月に一度、大人として、紙芝居を楽しむ日があってもいいのではないでしょうか。

<大人の楽しみ方ポイント⑤>

これぞ、大人の醍醐味。紙芝居の後、1階のカフェコーナーでドリンクやケーキをいただきながら、出会った物語を噛みしめましょう。

生活マガジン

「森ノオト」

月額500円の寄付で、

あなたのローカルライフが豊かになる

森のなかま募集中!